毎年、科目Ⅰで出題される問題でエネルギー管理者の設置人数が問われる問題があります。

- 事業所や事務所で使う様々な種類のエネルギーを「GJ/年」で与えられる。

- 省エネ法で「エネルギー」にカウントされるものだけを足し合わせる。

- 原油換算係数「0.0258kL/GJ」をかけて年間使用量を算出する。

- 特定事業者かどうか判別する。

- 各事業所に設置しなければいけないエネルギー管理者の人数を答える。

これは、必須問題なので確実に理解しておく必要があるわけですが、5番の「エネルギー管理者」の人数を答えるところだけが難しいと感じます。

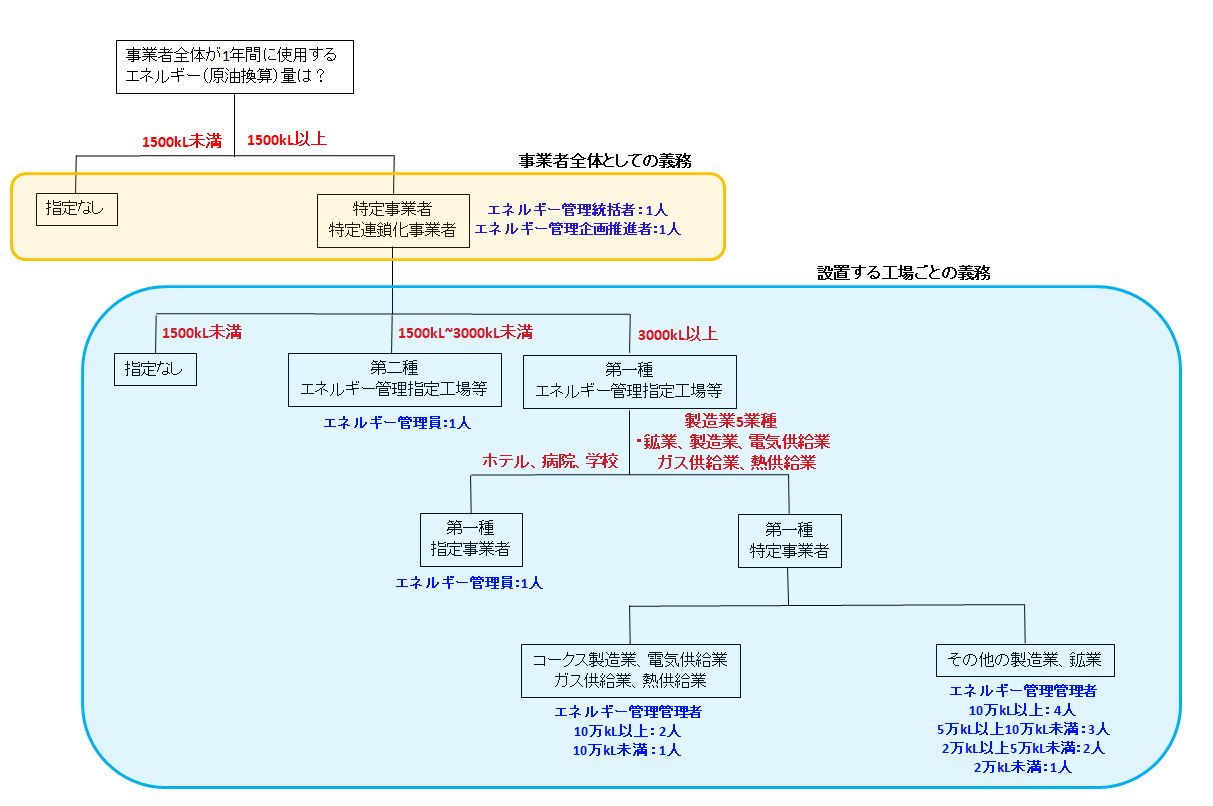

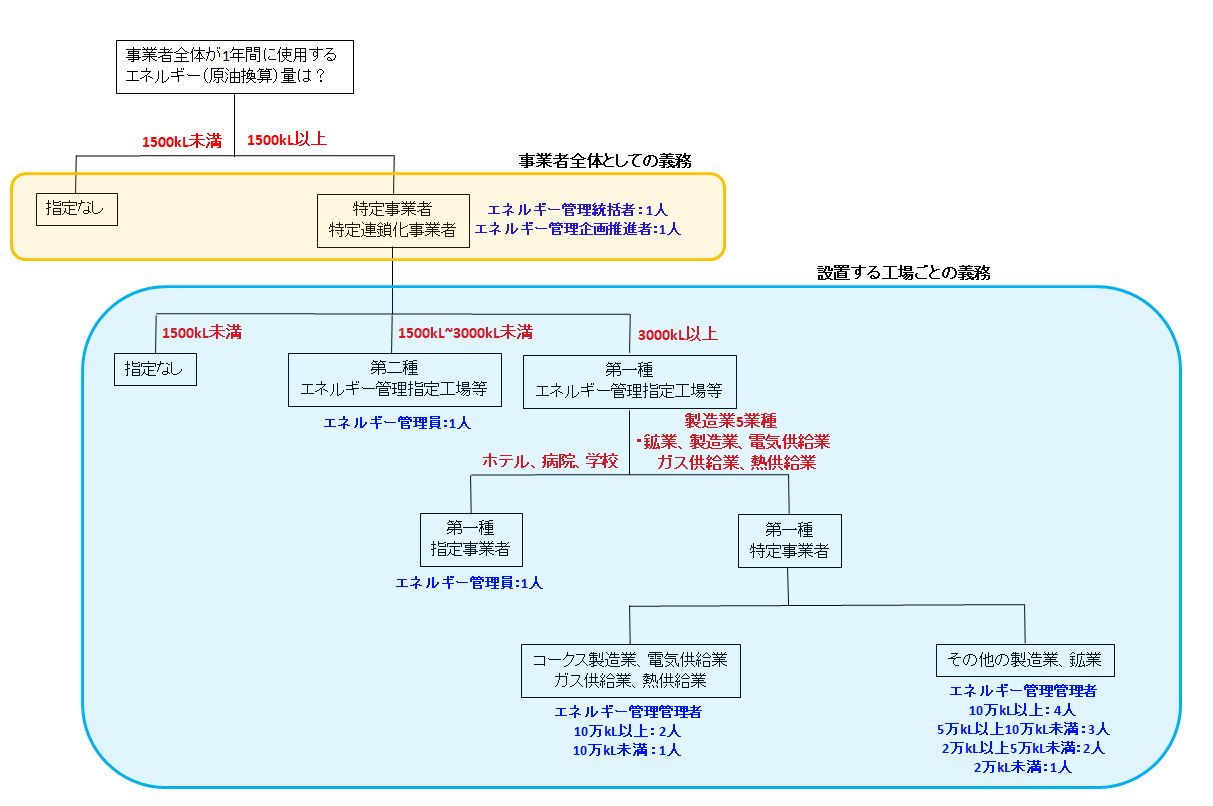

そこで、エネルギーの使用量別にエネルギー管理者やエネルギー管理員を選任しなければいけない人数をロジックツリーにまとめてみました。

データは「省エネ法概要パンフレット」から取ってきています。

選任する人数の決め方

- 事業者全体が特定事業者に当たるのか確認する。

- 対象の工場が1種なのか2種なのか判別する。

- 1種であれば業種ごとに「特定」事業者か「指定」事業者か確認する。

- 特定事業者であれば、その業種とエネルギー使用量を確認する。

まずは、上から順にその事業者が特定事業者なのかそうでないのかを分けます。もし、特定事業者に当たるのであれば「エネルギー管理統括者」と「エネルギー管理企画推進者」がそれぞれ一人ずつ必要になります。

その後は、工場が「第一種エネルギー管理指定工場」なのか「第二種エネルギー管理指定工場」なのかによって変わってくるのですが、ここでややこしいのが「第一種」の区分が多いことです。

同じ製造業でも業種によって基準がいろいろと変わってきます。

パンフレットや参考書を見てもいまいちわかりにくかったので、こちらの表を活用していただければと思います。いかに簡単に各用語の意味を載せておきます。

エネルギー管理統括者・・・役員クラスの省エネ推進者

エネルギー管理企画推進者・・・エネルギー管理士またはエネルギー管理講習終了者

エネルギー管理者・・・エネルギー管理士

エネルギー管理員・・・エネルギー管理士またはエネルギー管理講習終了者

まとめ

このような形式は毎回出る問題ですが、ひっかけ要素も多く注意しながら解かなければいけない問題です。

特に最初を間違えると連鎖的に間違ってしまうような形式のためしっかり理解しておきましょう。

表を見ながら、何度か同様の問題を解けば間違えることもないと思いますので、ぜひ活用していただければと思います。

省エネ法

2022/8/27

【省エネ法】特定事業者が設置するエネルギー管理者は何人?

毎年、科目Ⅰで出題される問題でエネルギー管理者の設置人数が問われる問題があります。 事業所や事務所で使う様々な種類のエネルギーを「GJ/年」で与えられる。 省エネ法で「エネルギー」にカウントされるものだけを足し合わせる。 原油換算係数「0.0258kL/GJ」をかけて年間使用量を算出する。 特定事業者かどうか判別する。 各事業所に設置しなければいけないエネルギー管理者の人数を答える。 これは、必須問題なので確実に理解しておく必要があるわけですが、5番の「エネルギー管理者」の人数を答えるところだけが難しいと ...

ReadMore

省エネ法

2022/8/27

【省エネ法】ベンチマーク制度って何だろう

省エネ法について調べていくと、ベンチマーク制度という言葉が出てきます。 「ベンチマーク」とは、他の同様のものと比べたときに差がわかるという意味ですが、省エネ法のベンチマーク制度とは何を表すのでしょうか? 今回はベンチマーク制度とは何かについて解説していきたいと思います。 ベンチマーク制度とは? ベンチマーク制度は事業者の省エネ状況を業種共通の指標を用いて評価するものです。事業者はベンチマークを基準に製品開発などを進めます。 平成21年に産業部門の6業種10分野で導入され、現在は業務部門にも拡大中です。ベン ...

ReadMore

省エネ法

2022/8/27

【省エネ法】家電でよく見る省エネ大賞、トップランナー制度って何?

メーカーのカタログに「トップランナー機器」という文言が書かれている場合があります。 トップランナー制度は約20年前に導入され、省エネルギーの促進に貢献してきました。こ記事ではトップランナー制度とは何かについて解説します。 トップランナー制度とは? トップランナー制度とは、対象となった機器でエネルギー消費効率が最も優れているものをトップランナーとして、その性能に技術開発の見通しを考慮して目標となる省エネ基準を定める制度です。 この基準をトップランナー基準といい、対象機器のエネルギー消費効率のさらなる改善の推 ...

ReadMore

省エネ法

2022/4/13

【省エネ法】規制対象になる4つの分野は?

省エネ法では、規制対象としてエネルギーを多く使用する4つの分野を上げています。 これら4つの分野は、大量にエネルギーを消費するものと年々エネルギー使用量が増加しているものとに分かれます。エネルギーの意容量は年々増加傾向にあるため、規制される分野はますます増えていくと考えられます。 省エネ法で規制している4つの分野 省エネ法で規制している分野は次の4つです。 工場等 輸送 住宅・建築物 機械器具等 それぞれの分野が規制されている背景について、エネルギー使用量の推移などを見ていきたいと思います。 工場等 工場 ...

ReadMore

省エネ法

2022/8/27

【省エネ法】設備の管理に必要な判断基準って何?

省エネ法について考えるときには「判断基準」という項目が重要になってきます。 省エネルギーに取り組むときに、各機器の目安としての数値を国が決めてくれています。今回は、この「判断基準」に対して解説していきたいと思います。 省エネ法の「判断基準」とは? 判断基準は、エネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るための計画に関し、判断の基準となる具体的な事項を国が定めたものです。 法律では判断基準に対して次のような取り決めを行っています。 事業者は判断基準に基づいて、取組方針や管理マニュアルを作成し、省エネに ...

ReadMore