電気の勉強をしていると電気、磁気で似ているような言葉が多く出てくるので分かりにくいですよね。

今回は、磁気の中でも概念が似ている磁力線と磁束の違いについて解説したいと思います。

こちらの記事は動画でも解説しているので、動画の方がいいという方はこちらもどうぞ。

磁力とは

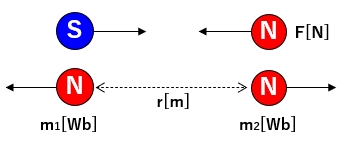

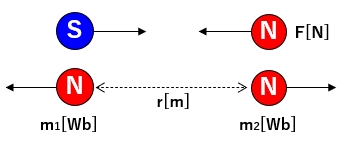

まず、磁力とは磁界の間に働く力のことを言います。磁極が異なる場合は吸引力が働き、磁極が同じであれば反発力が働きます。

上の図のように磁荷m1[Wb](ウェーバー)とm2[Wb]の物体があった場合、それぞれに働く磁力は次の式で計算することが出来ます。

$$F=k_m\frac{m_1m_2}{r^2}$$

k:比例定数[Nm^2/Wb^2]

つまり、磁荷が大きければ大きいほど、距離が近ければ近いほど磁力は大きくなるということが分かります。これは経験的にも明らかですね。

磁力線とは

次に磁力線について考えます。

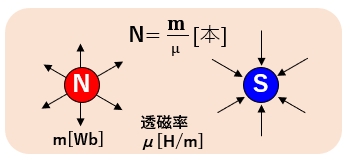

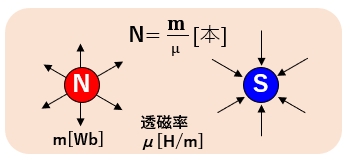

磁力線はN極から出てS極に入る想像上の線のことを言います。本数は磁力線の透しにくさを表す透磁率μ[H/m]を用いて表すことが出来ます。

磁力線の本数は次の式で表すことが出来ます。

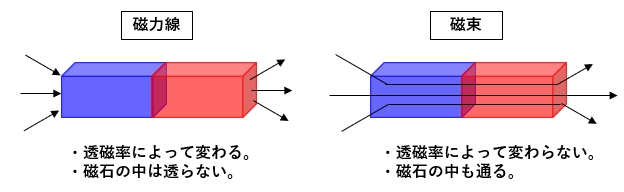

この式から透磁率が大きいほど磁力線を透しにくく、透磁率が小さいほど磁力線を透しやすいということが分かります。磁力線は透磁率によって本数が変わるので、図で表した場合は物体を通り抜けるときに本数が増えたり減ったりします。

また、電気力線と同様に磁力線の密度はそのまま磁界の強さを表すことになります。また、透磁率は大きければ大きいほど磁化されやすいとも言えます。

- 空気の透磁率:1.25×10^(-6) [H/m]

- 鉄の透磁率:6.3×10^(-3) [H/m]

磁束とは

次に磁束についてです。

磁束は周りの物質の透磁率に関係なく、m[Wb]の磁荷から出るm本の想像上の線のことを言います。また、単位面積当たりをすり抜ける磁束のことを磁束密度といいます。

磁束密度Bは次の式で表すことが出来ます。

ここでいうΦは磁束の事なので、m[Wb]の磁荷から発生する磁束Φ=mはということになります。

磁力線の本数が透磁率で割ったものであったのに対し、磁束は透磁率に関係のない値なので両者の関係は磁界の強さを表すH(ヘンリー)[A/m]を用いて表すと磁束密度は次の式で表せます。

これはそれぞれの単位を掛け合わせて考えると分かりやすいですね。

磁力線と磁束の違い

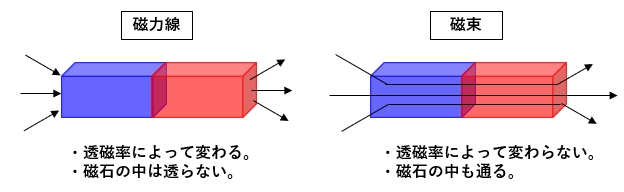

最後に磁力線と磁束の違いを簡単にまとめておきます。

磁力線はN極からでてS極に吸い込まれるという性質があるので、磁石の中は透りません。一方磁束は透磁率に影響されず磁石の中も通り抜けることが出来ます。

イラストでどちらかを問われた場合は注意が必要です。

-

【電気】コンデンサと電界の関係を解説します

続きを見る

まとめ

- 磁力線は透磁率によって本数が変化する想像上の線。

- 磁束は透磁率に関係なく出る想像上の線。

- 磁力線は磁石の中を透らないが磁束は透る。

磁力線と磁束の違いについて理解できたでしょうか?

磁力線と磁束の違いは電気力線と電束の関係と同様と考えると、それぞれを理解するうえで役に立つのではないかと思います。是非、一つ一つ調べながら理解を進めていきましょう!

電気

2024/8/15

【電気】熱電素子とは何か、種類や原理、活用事例について解説します

熱電素子は、熱エネルギーと電気エネルギーを相互に変換する技術で、エネルギー効率の向上や省エネルギー化に重要です。この技術は、エネルギーの再利用や温度制御など、さまざまな分野で活用されており、今後の持続可能な社会の実現に重要な役割を果たすと期待されています。 本記事では、熱電素子の基本概念、種類、原理、および具体的な活用例について詳しく解説します。 熱電素子とは 熱電素子とは、温度差を利用して電気エネルギーを生成したり、逆に電気を流すことで温度差を作り出したりする半導体素子のことです。この技術は、ゼーベック ...

ReadMore

電気

2025/3/22

【電気】シリコンドロッパとは何か?設置する目的について

UPSなどの非常用の蓄電池を設置する制御盤の中には良くシリコンドロッパという機器が設置されています。 この記事ではシリコンドロッパとは何か、設置する目的について解説します。 シリコンドロッパとは シリコンドロッパは直流電圧を降下させる機器で、蓄電池などを設置する場合などに利用されます。シリコンダイオードの電圧降下が電流に関わらず一定であるという特性を利用しています。 一般的にプラントの電気設備では、停電時などに設備を停止させないように制御用電源としてUPS(無停電電源装置)等が設けられています。ただ、UP ...

ReadMore

電気

2022/6/3

【電気】相電圧と線間電圧、相電流と線間電流の違いを徹底解説

三相交流回路の特徴の一つとして相電圧、線間電圧、相電流、線電流というものがあります。これらは結線方法によってそれぞれ特性が変わりますが、ただ単に特性を暗記するだけではそれぞれの特性を混同してしまします。 この記事では、相電圧と線間電圧の違い、相電流と線電流の違いについて解説します。 相電圧・線間電圧、相電流・線電流の違い 相電圧・線間電圧、相電流・線電流の違いを一言で表すと次のようになります。 相電圧:一相にかかる電圧 相電流:一相に流れる電流 線間電圧:電源と負荷を結ぶ電線間の電圧 線間電流:電源と負荷 ...

ReadMore

電気

2021/12/19

【電気】磁力線と磁束の違いとは?

電気の勉強をしていると電気、磁気で似ているような言葉が多く出てくるので分かりにくいですよね。 今回は、磁気の中でも概念が似ている磁力線と磁束の違いについて解説したいと思います。 こちらの記事は動画でも解説しているので、動画の方がいいという方はこちらもどうぞ。 磁力とは まず、磁力とは磁界の間に働く力のことを言います。磁極が異なる場合は吸引力が働き、磁極が同じであれば反発力が働きます。 上の図のように磁荷m1[Wb](ウェーバー)とm2[Wb]の物体があった場合、それぞれに働く磁力は次の式で計算することが出 ...

ReadMore

電気

2021/8/29

【電気】コンデンサと電界の関係を解説します

コンデンサに電荷がたまると極板間には電界が発生します。 電界は極板間の距離と電圧によって決まってくるのですが、コンデンサの電気容量も距離が関係してくるなど複数の要素が絡みあっているので分かりにくいと感じる方も多いのではないかと思います。 今回は、コンデンサの電界の強さについて解説したいと思います。こちらの記事は動画でも解説しているので、動画の方がいいという方はこちらもどうぞ。 電界とは 電界とは静電力が働く空間のことです。電荷の周囲には電界が生じ、電界の中に電荷を置くと引っ張られたり押されたりします。 電 ...

ReadMore