液体の輸送に必要な機器であるポンプは工場の稼働状況や時間帯によっても、必要な液量が変わる現場が多いです。

そんな場合はポンプの台数制御を行うという考え方があります。

この記事ではポンプの台数制御とは何か、そのメリットやデメリットについて解説します。

ポンプの台数制御とは

ポンプは24時間稼働させることが多く、流体を吐出するには大きなエネルギーが必要です。一方、使用先の必要量(ここでは負荷と呼びます)はいつも最大とは限りません。

そこで無駄なエネルギーを削減するための方法の一つとして「複数台のポンプを設置し、負荷量に応じて稼働台数を変化させる台数制御」という制御方法があります。

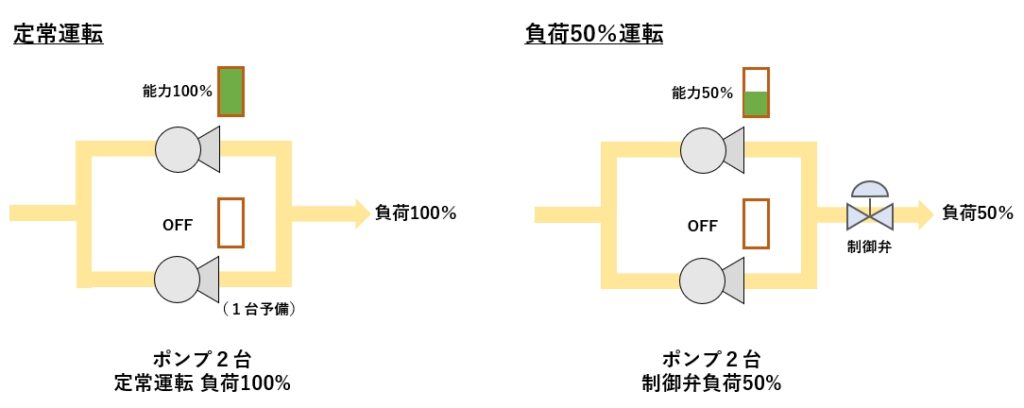

まず、制御弁などのバルブ開度によって、吐出流量を制御する方法を考えてみます。

上図のようなポンプ2台(1台予備)の運転で、例えばボイラーの水位制御をする場合、負荷100%のときは、ポンプの運転状況も100%です。負荷が50%に下がったとき、2台の接続先の制御弁が開度をしぼることで、流量を50%に下げます。

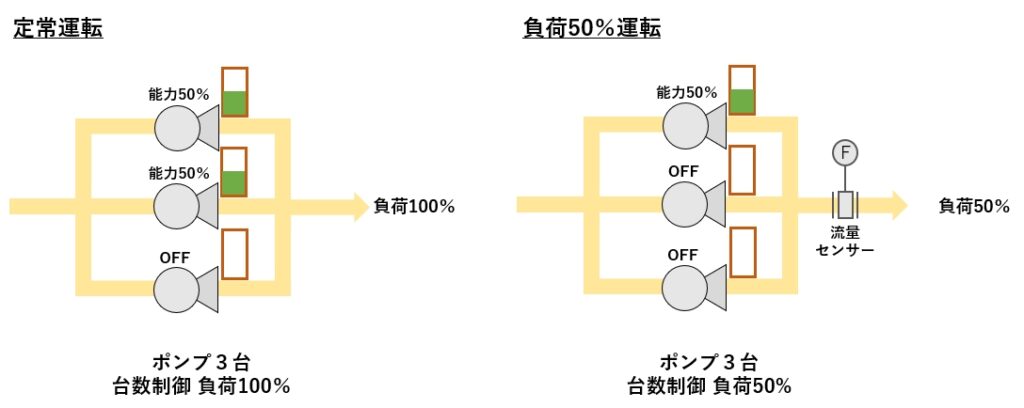

次に台数制御を考えます。

図はポンプ3台(1台予備)の場合です。負荷100%の定常運転時は、2台のポンプが能力50%ずつで稼働します。そして必要な負荷が下がってきた場合には、1台が停止し、1台のみの状態で運転を継続します。稼働台数の制御は、流量センサーの値などをもとに設計します。

ポンプの台数制御を行うメリット

ポンプを台数制御することによって次のようなメリットがあります。

消費電力が抑えられる

必要負荷に合わせて制御弁開度を可変させる方式の場合、消費電力は稼働している全ポンプの電力分です。

この場合、必要電力に対する吐出流量を表す、ポンプ効率が小さくなります。つまり、負荷に対する消費電力が大きくなります。

台数制御の場合には、負荷がある設定値より下がったときには、消費電力は稼働している台数分です。ポンプ1台ごとのポンプ効率が大きくなることで、負荷に対する消費電力も小さくでき、省エネと言えます。

インバータ制御よりコストが安い

インバータによるポンプの回転速度制御による省エネ方式は有名ですが、インバータ用の制御盤を導入するためのコストが高いです。

台数制御の比較的シンプルなため、複雑な制御盤が不要で低コストといえます。

-

【自動制御】インバータ制御って何?メリットデメリットは?

続きを見る

ポンプの台数制御を行うデメリット

一方で、ポンプの台数制御には次のようなデメリットがあります。

初期コストが高い

制御を行わない場合と比べると、制御盤が必要であったり、制御用に流量センサーなど計器類の設置が必須になったりするため、初期コストがかかります。

またポンプは小型化できるかもしれませんが、設置するポンプ台数が増えるため、こちらも導入コストが増加する要因となります。

ポンプの発停回数が増える

一般に、ポンプは連続稼働のほうが長寿命です。台数制御により、発停回数が増えてしまうことで、ポンプやモーターの機器寿命を短くしてしまうことにつながります。

また発動時の起動時電流が大きいことから、発停が多いと必要な電力量も大きくなってしまいます。よって現場の負荷トレンドを考慮して設計する必要があります。

例えば、台数制御の発停の基準を50%-50%にするのではなく、30%-70%にするなど工夫をすることで発停回数を抑えられるかもしれません。

設置スペースが大きくなる

ポンプを設置するには、取り付けやメンテナンスを考慮して広いスペースを確保する必要があります。

ポンプ台数が増えるとその分、広いスペースを確保する必要があるため、既存機器の入れ替えの際には注意が必要です。

まとめ

- ポンプの台数制御は、負荷に応じて稼働台数を変える制御方法である

- 負荷変動がある場合に消費電力を抑えられる

- 導入コスト、設置スペースなどのデメリットもある

実際の導入時には、予算、操作性などの他、現在だけでなく将来の生産量も検討して、導入する装置や仕組みを考えましょう。