この記事では水力発電の出力計算方法と揚水発電の電力計算方法について解説します。

水力発電の出力計算方法

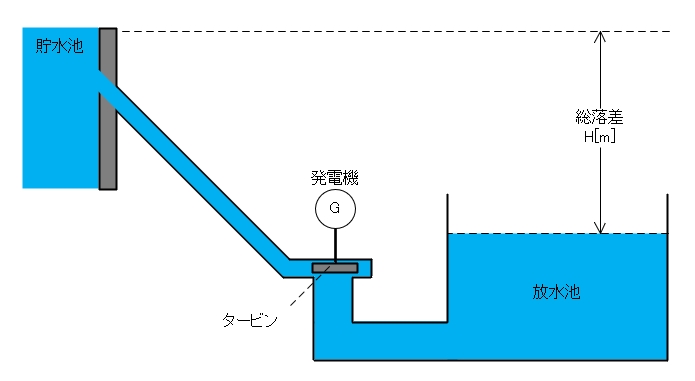

水力発電の出力計算は位置エネルギー(質量m×重力加速度g×高さh)を時間sで割ったものが出力になるというのが基本的な考え方です。

有効落差を求める

まず、有効落差を計算します。有効落差は実際の貯水池と放水池の液面高さで決まる総落差から摩擦などにより損失するエネルギー(損失水頭)を引いたものが有効落差となります。

$$有効落差[m]=総落差H[m]ー損失水頭h[m]$$

実際の損失水頭は配管の形状や材質、管内流速などにより、圧力損失を計算することで求まりますが、試験などで出る場合は問題文に与えられていることがほとんどです。

-

【ポンプ】流入水頭の計算方法。ポンプのキャビテーションを防ぐには?

続きを見る

質量流量を求める

流量が1時間当たりの体積流量で与えられている場合は1秒当たりの質量流量に変換します。水力発電の場合は流体が水で1m3=1000kgなので次の式が成り立ちます。

$$[m^{3}/h]÷3600=[m^{3}/s]$$

$$[m^{3}/s]÷1000=[kg/s]$$

重力加速を掛ける

重力加速度と質量流量、有効高さを掛け合わせます。

$$9.8[m/s^{2}]×Q[kg/s]×(H-h)[m]$$

発電機効率・機械効率を掛ける

最後に発電機効率ηg、機械(タービン)効率ηtを掛ければ発電機より取り出せる出力[kW]が計算できます。

$$9.8Q(H-h)×η_g×η_t=P[kW]$$

これらを掛けることで単位がkWになることに疑問を感じる方は次の記事も合わせてご覧ください。

-

【熱力学】ワットとジュールの変換方法

続きを見る

揚水発電の電力計算方法

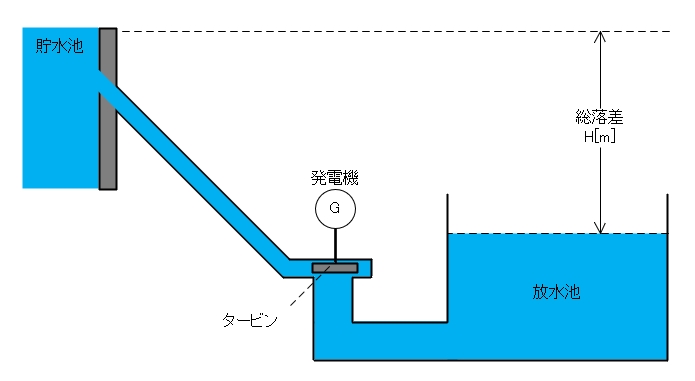

揚水発電は電力が余剰な時間にポンプで水を汲み上げ、不足する時間に発電を行うことで需給バランスを調節することが出来ます。ここでは揚水発電で水を組み上げる場合に必要な電力を計算します。

総落差を求める

まず、総落差を求めます。但し、ここでは汲み上げる際に発生する損失水頭分を足した動力が必要なため、総落差は有効落差と損失水頭を足したものになります。

$$総落差[m]=有効落差H[m]+損失水頭h[m]$$

質量流量を求める

先程と同様に単位時間当たりの質量流量を計算します。

$$[m3/h]÷3600=[m3/s]$$

$$[m3/s]÷1000=[kg/s]$$

重力加速度を掛ける

重力加速度を掛けます。ただ、ここでは有効落差ではなく総落差だということに注意が必要です。

$$9.8[m/s2]×Q[kg/s]×(H+h)[m]$$

電動機効率・ポンプ効率を割る

最後に電動機効率とポンプ効率で割ります。発電の場合とは違い機械効率が分母に来るところを間違えないように注意しましょう。

$$9.8Q(H-h)η_g×η_p=P[kW]$$

まとめ

- 水力発電の出力は位置エネルギーによって決まる。

- 水力発電か揚水発電かによって損失水頭の扱いが変わる。

- 揚水発電の電力計算場合は機械効率が分母に来ることに注意が必要。

水力発電の計算は式が非常にシンプルなので分かりやすいですが、同じ出力でも揚水発電の電力計算の場合は落差や機械効率の考え方が変わるので間違えないように注意しましょう。

-

【資格】電験三種が難しすぎると感じる原因とおすすめ勉強法

続きを見る

電力

2024/8/17

【電力】負荷平準化とは何か。目的や平準化の方法について解説します

電力負荷平準化は、電力需要のピークを抑え、消費を時間的に均等化することで、電力供給の安定性と効率を向上させる手法です。 これにより、電力インフラの過負荷を防ぎ、エネルギー供給の信頼性を高めるだけでなく、運用コストの削減や環境負荷の軽減にも貢献します。本記事では、電力負荷平準化の目的とその具体的な方法について詳しく解説します。 電力負荷平準化とは 電力負荷平準化とは、電力消費のピークを抑え、消費を時間的に均等化することで、電力供給の安定性を保つ手法です。通常、電力消費は時間帯や季節によって大きく変動し、特に ...

ReadMore

電力

2024/8/16

【電力】電力原単位とは何か、把握方法や改善方法について解説します

電力原単位は、エネルギー効率の向上やコスト削減、さらには環境負荷の低減に向けた取り組みを評価・改善するために用いられます。本記事では、電力原単位の基本的な概念、その把握方法、電力の分類、そして改善方法について詳しく解説します。 電力原単位とは 電力原単位は、製品やサービスを生産する際に必要な電力消費量を示す指標であり、単位製品あたりのエネルギー効率を評価するために使用されます。 この指標は、製造業におけるエネルギー効率の評価や、環境負荷の低減を図るための基準としても重要です。例えば、同じ製品を製造する場合 ...

ReadMore

電力

2024/8/12

【電力】自然エネルギーとは何か、種類やメリットデメリットについて解説します

自然エネルギーは、持続可能な社会の実現に向けて注目されていますが、その導入には課題もあります。 本記事では、自然エネルギーの基本概念や種類、活用のメリットとデメリットについて解説します。 自然エネルギーとは 自然エネルギーとは、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなどの自然界に存在するエネルギーを指します。 これらのエネルギー源は、化石燃料のように枯渇することがなく、再生可能であるため、持続可能なエネルギーとして注目されています。自然エネルギーの利用は、温室効果ガスの排出を減少させ、地球温暖化の防止に貢献 ...

ReadMore

電力

2024/6/30

【電力】遅れ力率と進み力率の違いについて

発電所などで受電点の力率について考えるときに「遅れ力率」や「進み力率」という言葉が出てきます。 この記事では「遅れ力率」と「進み力率」の違いについて詳しく解説します。 力率とは 力率とは、電力系統における電力の効率を表す指標で有効電力と無効電力の比率で示されます。 具体的には、電力がどれだけ有効に使われているかを示す値であり、理想的にはこの比率は1(100%)に近いほうが良いとされています。 電力系統で使用される電力には、有効電力と無効電力の2種類が存在します。有効電力は実際に仕事をする電力で、モーターや ...

ReadMore

電力

2022/8/30

【電力】水力発電の出力、揚水発電の電力計算方法は?

この記事では水力発電の出力計算方法と揚水発電の電力計算方法について解説します。 水力発電の出力計算方法 水力発電の出力計算は位置エネルギー(質量m×重力加速度g×高さh)を時間sで割ったものが出力になるというのが基本的な考え方です。 有効落差を求める まず、有効落差を計算します。有効落差は実際の貯水池と放水池の液面高さで決まる総落差から摩擦などにより損失するエネルギー(損失水頭)を引いたものが有効落差となります。 $$有効落差[m]=総落差H[m]ー損失水頭h[m]$$ 実際の損失水頭は配管の形状や材質、 ...

ReadMore