発電プラントを系統の状態に関わらず、安定的に運転させるためにはプラントに自立運転機能を設ける必要があります。

この記事では、プラントの自立運転とは何か、その状態やメリット・デメリット、持たせるべき機能について解説します。

プラントの自立運転とは

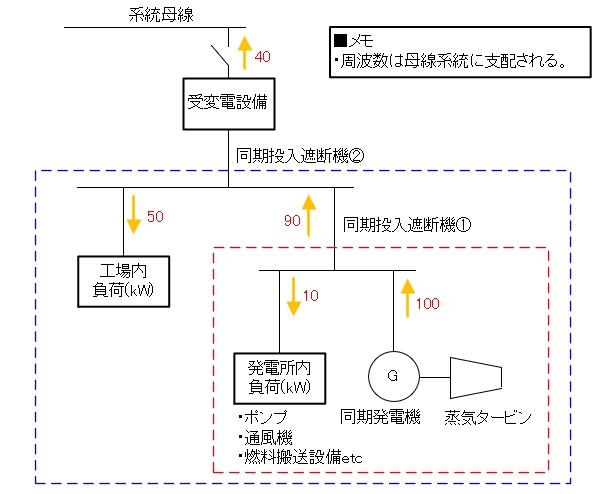

プラントの自立運転とは、系統の停電時により系統から解列された場合にも運転を継続できる状態のことを言います。下のような工場の場合、赤枠で囲んだ箇所のみで運転を行う場合は「発電プラントの自立運転」、青枠で囲んだ箇所のみで運転を行う場合は「工場の自立運転」という言い方をします。

一般的な発電プラントの系統を元に解説します。一般的な工場で発電設備を持ち、売電も行っているプラントでは、発電機にて発電された電力の一部をポンプや通風機など発電所内の負荷に利用し、余った分を工場母線に送電します。

工場母線では、配電盤により工場内の負荷に振り分けられ、残った電力が受変電設備を経由して系統に送電されます。この時、各母線の周波数や電圧は全て電力会社の系統に支配されます。これが一般的な電力の流れです。

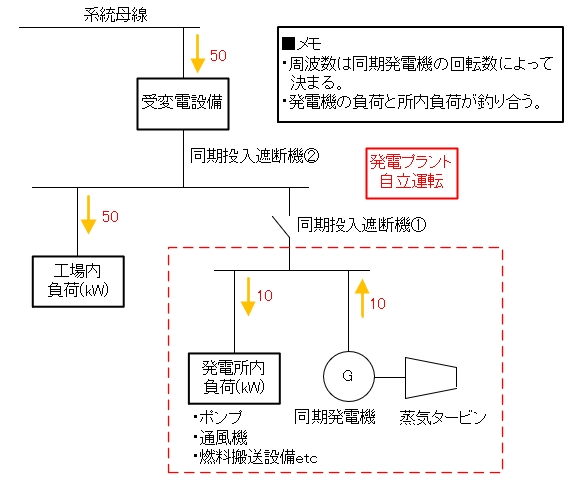

次に同期投入遮断機①が開き、発電プラントが電力系統的に切り離された場合を考えます。

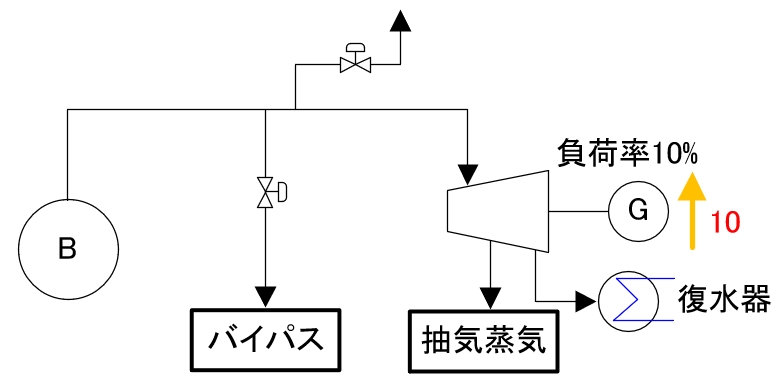

このような場合、発電所内が運転を続けるためには発電所内の負荷と同期発電機の負荷を釣り合わせる必要があります。発電所内の負荷は発電所の規模によって変わりますが、仮に発電機の定格発電量の10%だとすると電力の流れは次の図ようになります。

この時、発電所内の電源周波数は発電機の回転速度によって決まり、これを一定にするためにタービンは速度制御運転が行われます(極数が4で50Hzの場合は発電機が1500rpm、60Hzの場合は発電機が1800rpmとなるように制御する)。また、工場内の負荷は商用電源によって賄われます。

この状態を「発電プラントが自立運転している」と言います。

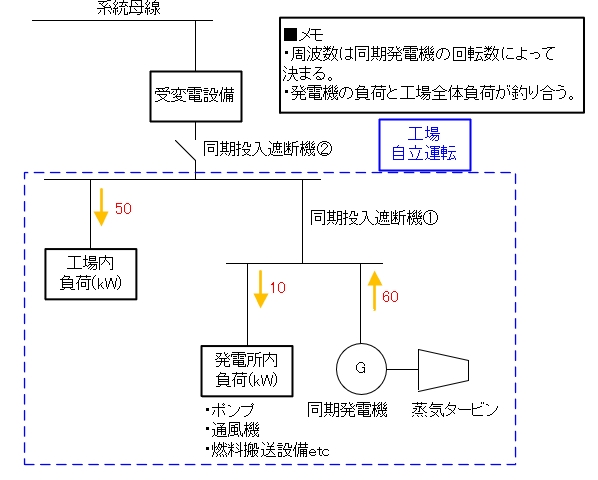

次に、同期投入遮断機①を投入し、同期投入遮断機②を開いた状態を考えます。

このような場合、先ほどと同様に工場内の周波数は同期発電機の回転速度によって決まり、工場全体の負荷と発電機の発電量が釣り合います(工場内の負荷が急変動した場合は、周波数が変動します。)

この状態を「工場が自立運転をしている」と言います。

-

【ポンプ】回転数を表すrpmとは?

続きを見る

-

【発電機】ドループ制御とアイソクロナス制御の違い、使い分け

続きを見る

プラント自立運転のメリット

プラントに自立運転機能を持たせるメリットは停電が発生して系統と解列されても運転を継続できることです。

一般的な発電プラントの場合、タービン、発電機は送電を行う前提で設計されるため、自立運転機能を持たないプラントでは系統と解列された場合に電力の送り先がなく、ボイラーやタービンを停止せざるを得ません。

また、大型になればなるほど、ボイラーやタービンは一度停止させると再起動させるのに時間と手間がかかるため、運転停止期間が長くなり、機会損失につながります。

このような系統の事故による機会損失を無くせるというのがプラントに自立運転機能を持たせる最も大きなメリットです。

プラント自立運転のデメリット

一方で、プラントに自立運転機能を持たせる場合、制御が複雑になり設備のコストが上がります。

発電プラントに自立運転機能を持たせる場合、定格発電量に対してプラント内動力を賄う程度(10%程度)の低負荷で運転を行う必要があります。

この場合、発電機を回転させる動力源として蒸気を用いている場合は次のようなランキンサイクルを利用します。

自立運転を行う場合、発電機の発電量を低負荷に抑えるために蒸気タービンへ供給する蒸気量を減らす必要があります。ボイラーの応答性に問題がなければ良いですが、燃料によって緩慢な作動を行うような場合は発生蒸気のうち余剰分を大気に放出させたり、タービンをバイパスさせるなどの機器や制御が必要になります。

また、タービン自身も状況に応じて電力制御から回転速度制御に切り替えるなどの制御変更機能が必要になります。このように制御の複雑化と設備コストの増加がプラント自立運転のデメリットと言えます。

-

【熱機関】ランキンサイクルとは?わかりやすく徹底解説します

続きを見る

まとめ

- プラントの自立運転は系統から解列された場合にも運転を継続できる状態をいう

- メリットは停電が発生して系統と解列されても運転を継続できること

- デメリットは制御が複雑になり設備のコストが上がること

プラントの自立運転と一言で言っても、電力系統によって、どの状態で運転を継続させたいかが変わります。プラントを自立運転させたいという場合は、どの遮断機が開いた状態で運転を行うのかを考えることが重要です。