ランキンサイクルはクラウジウスサイクルとも呼ばれ、発電所などで蒸気を使用し、燃料エネルギーから電気を発生させるための熱サイクルです。

非常にメジャーで、多くの発電所ではランキンサイクルを利用して発電を行っています。この記事では、ランキンサイクルとは何か、効率や種類について解説したいと思います。

こちらの記事は動画でも解説しているので、動画の方がいいという方はこちらもどうぞ。

ランキンサイクルとは?

ランキンサイクルは蒸気を使って電気を発生させる際に利用される熱サイクルです。火力発電、原子力発電、バイオマス発電などで利用されています。

「ランキン」というのは、このサイクルを確立したイギリスの物理学者ウェリアム・ランキンから来ています。

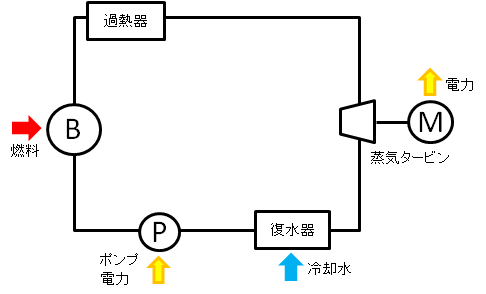

ランキンサイクルは主に、ボイラ、過熱器、蒸気タービン、復水器(コンデンサ)、給水ポンプなどで構成されたサイクルです。

動画閲覧が可能な方は、全体が分かるようなアニメーションを作成しましたので一度見ていただければと思います。

ランキンサイクルの全体の流れは次のようになります。

- ボイラで発生した高圧の飽和蒸気が過熱器によって※過熱蒸気になる。

- 過熱蒸気が蒸気タービンで可逆断熱膨張して羽根を回す。

- 蒸気タービンから排出された蒸気は、復水器(コンデンサ)で冷却されて飽和水になる。

- 飽和水が給水ポンプで加圧され、ボイラーに送られる。

供給するエネルギーとしては、ボイラーで蒸気を発生させるための燃料、加圧するためのポンプの電力などがあります。

一方、取り出せるエネルギーはタービンとつながっているモーターが回転することで発生する電気です。つまり、ランキンサイクルは、燃料の熱エネルギーを電気エネルギーに変換するサイクルです。

※ 過熱蒸気とは、飽和蒸気の状態から圧力一定で温度のみが上昇した蒸気

ランキンサイクルの効率

ランキンサイクルの理論熱効率を計算してみたいと思います。

ランキンサイクルは、燃料のエネルギーを電気エネルギーに変換するサイクルなのでどれだけの燃料を投入し、どれだけが電気として取り出せるかが重要になります。

ランキンサイクルの効率ηを表す式は、燃料による供給熱量をQb、タービンで取り出せる仕事をWt、ポンプで使用する仕事をWp、とすると次のように表すことができます。

この式をわかりやすくすべてエンタルピーで表す式に変換したいと思います。

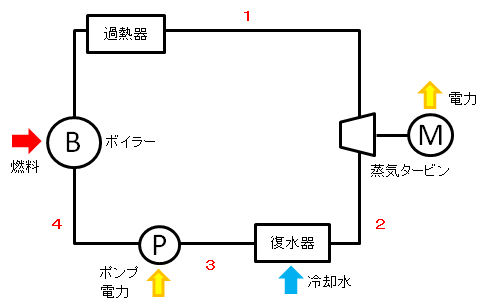

まず、上図の1⇒4までの流れを蒸気の流量をm[kg/s]としてエンタルピーで表します。

1⇒2

過熱器を出た蒸気がタービンを回転させ、発生させる仕事は、入出のエンタルピー差で表せます。

2⇒3

タービンから出てきた蒸気が、復水器で冷却される熱量をQcとすると

3⇒4

復水器で冷却された復水をポンプで加圧するのに必要な仕事をWpとすると

4⇒1

ボイラーに加圧された加圧水が過熱蒸気になるのに必要な熱量をQbとすると

これらの式を効率を表す式に代入すると

ランキンサイクルでは、タービンから取り出せる仕事に比べ、ポンプで加圧するのに必要な仕事は限りなく小さいため、h3=h4と仮定すると、次のように表すことができます。

このように、ランキンサイクルの効率は、各機器の入出のエンタルピーだけで表すことができます。

効率を表す式を見ると、ランキンサイクルの効率を上げるためには次の3つが考えられます。

- タービン入口エンタルピーを出来るだけ大きくする

- タービン出口エンタルピーを出来るだけ小さくする

- 復水器出口のエンタルピーを出来るだけ小さくする

少しでも効率を上げるために、高温高圧の蒸気でタービンを回転させようとしていますが、実際には素材の耐久性などの関係で540℃~570℃が限界といわれています。

今後も、材料の進化とともに、入り口温度は上昇していくと考えられます。

-

【熱機関】カルノーサイクルとは?わかりやすく徹底解説します

続きを見る

ランキンサイクルの種類

ランキンサイクルは、全体の効率を上げるために3つのサイクルが使われます。

再生サイクル

再生サイクルは、タービンを通過する蒸気をすべて復水器に供給するのではなく、一部を取り出してボイラに入る前の給水を予熱するのに使用します。

タービンで膨張させている蒸気の一部を取り出すことを抽気といい、この時に利用するタービンを抽気タービンといいます。

駆動力としてはあまり役に立たない低圧蒸気を給水の加熱源として利用することで、復水での廃熱を減らし、サイクル全体の熱効率を向上させます。

最近の発電所では、再生サイクルを利用して発電を行うのが一般的です。

-

【タービン】抽気タービンの出力計算方法は?

続きを見る

-

【熱交換器】給水加熱器とは。設置するメリット、デメリットについて

続きを見る

再熱サイクル

再熱サイクルは、タービン出口の蒸気の乾き度を低下させないように、タービンでの膨張途中の蒸気を取り出し、ボイラにて再加熱を行い、再びタービンに供給するサイクルです。

ボイラーで余分に発生する加熱分のエネルギーよりも、タービンでの仕事の増加量のほうが大きいため、全体の効率は向上します。

また、タービン出口の蒸気の乾き度が上昇することで、タービン羽根の保護にもなり、タービン自体の寿命も向上させることができます。

再生再熱サイクル

実際の発電所でのサイクルは、再生サイクルと再熱サイクルをどちらも実施している場合があります。これを再生再熱サイクルといいます。

製造業のプラントでは、蒸気を発電だけではなく、加熱にも使用するため、タービンから取り出した蒸気を復水器ではなく装置で使用します。

これによってタービンから取り出せる仕事量は低下しますが、復水器で捨てる熱量がなくなるため、全体の効率は増加します。このように、タービン出口の蒸気圧力が大気圧以上になるタービンを背圧タービンといいます。

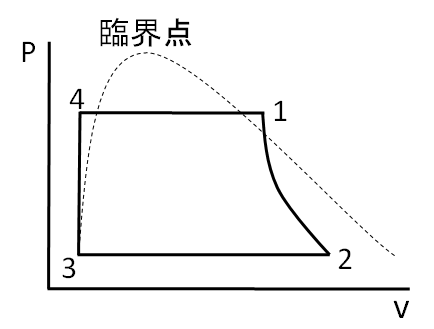

ランキンサイクルのP-V線図とT-s線図

ランキンサイクルのPV線図とTs線図はそれぞれ次のようになります。

| 装置 | 状態変化 | |

| 1⇒2 | タービン | 等エントロピー膨張 |

| 2⇒3 | 復水器 | 等圧冷却 |

| 3⇒4 | 給水ポンプ | 等エントロピー圧縮 |

| 4⇒1 | ボイラー | 等圧加熱 |

PV線図とTs線図は形そのものが問われたりするので、しっかりと意味を理解しておきましょう。

タービンでの膨張では、理想的には等エントロピー膨張ですが、実際には摩擦損失などがあるためエントロピーは増大します。

-

【タービン】タービン効率の考え方、熱落差ってなに?

続きを見る

逆ランキンサイクルとは

逆ランキンサイクルはランキンサイクルの状態変化を逆にしたもので蒸気圧縮冷凍サイクルといわれます。

こちらもアニメーションにしたのでこちらをご覧ください。

冷凍サイクルの流れは次のようになります。

- 圧縮機:高温高圧になる。

- 熱交換器(凝縮器):熱を奪われて液体になる。

- 膨張弁:減圧されて気体に戻る。(気化により温度が下がる)

- 熱交換器(蒸発器):熱を奪って気体になる。

気体の膨脹作用を利用して電気を取り出すランキンサイクルに対し、電気の力で気体を圧縮し、気体の状態変化、温度変化を利用して外部から熱を奪うのが冷凍サイクルです。

-

【ヒートポンプ】省エネ機器といわれるのはなぜ?原理や用途を徹底解説

続きを見る

まとめ

- ランキンサイクルは蒸気を使用して燃料エネルギーから電気を取り出すサイクル。

- 全体の効率はそれぞれのエンタルピーのみで表せる。

- 全体の効率を上げるため、再生サイクル、再熱サイクル、再生再熱サイクルがある。

ランキンサイクルは非常によく利用されており、資格試験でも度々出題される分野なので、しっかり理解しておきましょう。

-

【熱機関】熱機関とは何か、概要や種類について解説します

続きを見る