ストーブにあたった時に温かさを感じる理由はご存知ですか?放射伝熱、熱放射、輻射電熱などと呼ばれます。

今回は放射伝熱とは何かについて詳しく解説していきます。

放射伝熱とは

放射伝熱は、電磁波を介して熱が伝わる現象です。英語ではthermal radiation、radiant heat transferなどと呼ばれています。電磁波のうち、赤外線、可視光、紫外線などが含まれます。

高温の物体から発せられる電磁波が空間を伝わり、低温の物体に吸収されることで熱が伝わります。

電磁波とは、電場と磁場の変化を伝える波動のことを言い、波長の小さなものには放射能のニュースで耳にするガンマ線やX線があり、大きい波長のものとしてはラジオに用いられる長波、地震のニュースで聞くことがある低周波があります。

これらのうち、特定の波長の電磁波は熱を伝える性質があり、これによって伝わる熱のことを放射伝熱と呼んでいます。

放射伝熱は、他の伝熱と異なり、真空中でも熱が伝わります。太陽から地球に熱が伝わるのはこのためです。

また身近なところで言うと、電子レンジのマイクロ波による加熱も放射伝熱で説明されます(マイクロ波は空気がないと伝わらないので、赤外線や可視光の加熱とは少し異なります)。

放射伝熱の式

放射伝熱を理解するため、頻出の3つの法則の解説をしていきます。

まずある物体に入社するエネルギーQがあるとき、物体に吸収されるエネルギー、反射するエネルギー、透過していくエネルギーの3つに分けて考えることができます。

プランクの法則

反射も透過もない物体がこの世に存在すると仮定します(この手の勉強をするとき、完全黒体って言葉聞いたことありますよね?)。

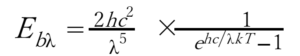

この国体から放射される電磁波(輻射エネルギー密度E)について、以下の公式があります。

ここでλは波長、Tは黒体の絶対温度、hはプランク定数、kはボルツマン定数、cは光速を指します(Ebλは波長λ時の黒体のエネルギーという意味)。式の詳細を覚えておく必要は当然ありません。

ここで大事なことは、温度と電磁波の波長から、物体から出る放射エネルギーを正確に計算できるということです。

ちなみにこの法則は、ドイツの理論物理学者マックス・プランクによって1900年に発見されました。

ステファン・ボルツマンの法則

プランクの法則から導き出される法則で、物体から出される全放射エネルギー量は温度の4乗に比例するという式です。

$$Eb = σT^4$$

$$E = σεT^4$$

上の式は完全黒体、下の式は一般の物質を表します。σはステファン・ボルツマン定数、εは物体固有の放射率を表します。

この法則はオーストリアの物理学者ヨーゼフ・ステファンとその弟子ルートヴィヒ・ボルツマンによって1884年に証明されました。

ウィーンの変位則

ある黒体の最大放射発散度(ピークになる波長)と温度の関係を表した法則です。bは定数で、2.90×10-3mKです。

$$b=T$$

この法則はドイツの物理学者ヴィルヘルム・ウィーンによって発見されました。

ステファン・ボルツマンの法則とウィーンの法則の式構造は、エネルギー管理士試験の過去問にも出てきましたので、頭に入れておいた方が良いかと思います。

発見者の名前と時代を書いていますが、この辺りの量子力学の発見がのちのアインシュタインの相対性理論につながっていくわけですね。

放射伝熱を利用した機器

代表的な放射伝熱を利用した機器をご紹介します。

放射温度計

赤外線レーザーを当てて、反射される赤外線強度から温度を測定します。物体の放射率εが物によって異なるため、補正係数や測定ポイントなど注意する必要があります。

-

【温度計測】放射温度計の原理、メリットデメリットは?

続きを見る

太陽熱温水器

ソーラー温水器とも呼ばれますが、家庭用にも普及しているタイプの太陽光エネルギー利用機器です。配管の通ったパネルを屋根の上に置いておくというシンプルな構造で、配管内を通る水が太陽からの輻射熱で加熱されます。家庭に限らず、公共施設における業務用、工場など産業用にも用いられています。

マイクロ波加熱

言わずと知れた電子レンジの原理ですが、消費エネルギー効率の良さから産業分野への応用が進んでいます。大型化が難しいとされてきましたが、大量生産可能な装置の開発と実用化が現在進められています。

加熱炉(工業炉)

オーブンによる加熱はコイルが空気を熱し、それが対象に伝わります。同様に、金属など材料を溶解するのに用いる加熱炉も、原理は放射伝熱(熱輻射)です。

1000℃以上、物によっては2000℃以上の高温が供給するものもあります。

まとめ

- 放射伝熱は電磁波により伝わる伝熱の形である。

- 3つの基本的法則があることを覚えておくとよい。

放射伝熱について、皆さんのイメージが深まったでしょうか。昔から研究されてきた分野ではありますが、新技術開発も行われています。こうした新しい技術情報にも敏感でありたいですね。

伝熱に関する記事は他にもあるのでこちらもどうぞ。