スターリングサイクルはスターリングエンジンに利用される熱サイクルでシリンダ内に封入されたガスを加熱・冷却することでピストン運動を行うサイクルです。スターリングサイクルの基本はカルノーサイクルと同様になります。

この記事では、スターリングサイクルとはどのようなサイクルなのか、カルノーサイクルとは何が違うのかについて解説していきたいと思います。

スターリングサイクルとは?

スターリングエンジンは2つの等温過程と2つの等容過程からなるサイクルです。スコットランドのロバート・スターリングによって1816年に発明されました。シリンダー内のガスを加熱・冷却することでシリンダーを動かします。

加熱と冷却の過程で理想的な熱交換が行われれば、カルノーサイクルと同じサイクルになります。スターリングエンジンについては、言葉で説明するよりも実際に動いているところを見ていただいたほうが分かりやすいと思うので、動画を載せておきます。

自作で作られている方も多く、調べるといろいろな動画が出てきます。それだけ簡易な熱サイクルということですね。

スターリングサイクルの基本工程

スターリングサイクルの基本は次の4つの工程で表すことができます。

- 1⇒2:等温圧縮

- 2⇒3:等容加熱

- 3⇒4:等温膨張

- 4⇒1:等容放熱

4⇒1で加えられた熱量と2⇒3で放出される熱量を熱交換することができればカルノーサイクルと同じ捏効率になります。スターリングサイクルはディーゼルエンジンなどと同じように往復式のピストンとシリンダで構成されていますが、内部のガスを外部から加熱・冷却を行うことでさどうさせるので内燃機関ではなく外燃機関になります。

等温圧縮

等温圧縮の工程では、冷却されたガスが低温熱交換器と接触しながら圧縮されます。

この過程でガスの温度は一定に保たれ、圧縮により外部へ熱が放出されます。圧縮はピストンによって行われ、外部から取り除かれる熱量がガスの体積減少に応じて増加します。

等容加熱

等容加熱の工程では、圧縮されたガスが断熱容器内で加熱されます。

このとき、ガスの体積は一定のままであり、圧力が増加します。ガスの温度上昇は外部からの熱エネルギーの供給によるもので、これは燃焼や太陽熱などさまざまな熱源から供給されます。この工程で蓄えられたエネルギーが次の膨張工程で仕事を行うためのエネルギーとなります。

等温膨張

等温膨張の工程では、加熱されたガスが高温熱交換器と接触しながら膨張します。

この過程でガスの温度は一定に保たれ、外部から熱を吸収します。ガスの膨張によってピストンが押し出され、機械的な仕事が行われます。

等容放熱

等容放熱の工程では、膨張したガスが断熱容器内で冷却されます。

このとき、ガスの体積は一定のままであり、圧力が減少します。冷却によりガスの内部エネルギーが減少し、次の圧縮工程に向けて準備が整います。

-

【熱機関】ディーゼルサイクルとは?わかりやすく徹底解説します

続きを見る

-

【熱機関】外燃機関と内燃機関の違いとは?

続きを見る

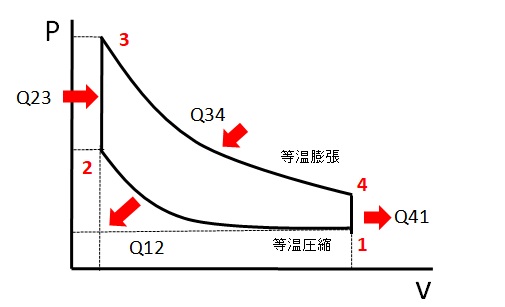

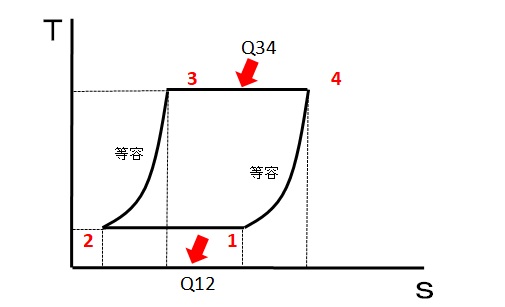

スターリングサイクルのP-v線図、T-s線図

スターリングサイクルのP-v線図とT-s線図は次のようになります。見た目としてはカルノーサイクルと同じなので混同しないようにしましょう。

P-v線図

スターリングサイクルのP-v線図(圧力-体積線図)は、サイクル内でガスの圧力と体積の関係を示します。この線図では、4つの主要な工程が視覚的に表現されます。

等温圧縮(1⇒2)では、圧力が高まり体積が減少します。続いて等容加熱(2⇒3)で体積は一定のまま圧力が上昇します。次に等温膨張(3⇒4)で圧力が低下し体積が増加します。最後に等容放熱(4⇒1)で圧力が減少します。

スターリングサイクルのP-v線図では膨張と圧縮の間に等容変化が2つあるのが特徴的です。

T-s線図

スターリングサイクルのT-s線図(温度-エントロピー線図)は、サイクル内でガスの温度とエントロピーの変化を示します。

等温圧縮(1⇒2)では、温度が一定のままエントロピーが減少します。次に等容加熱(2⇒3)で温度が上昇し、エントロピーが増加します。等温膨張(3⇒4)では、温度が一定のままエントロピーが増加します。最後に等容放熱(4⇒1)で温度が低下し、エントロピーが減少します。

スターリングサイクルのT-s線図では等温変化が2つある一方で、断熱変化がないのでエントロピーが一定になることがありません。

スターリングサイクルの熱効率

スターリングサイクルの理想的な熱効率はカルノーサイクルと同じになります。

$$η=1-\frac{T12}{T34}$$

高温側の温度を高く、低温側の温度を低くすれば熱効率は高くなります。

熱効率の詳しい導出方法についてはカルノーサイクルの記事を参考にしてください。

-

【熱機関】カルノーサイクルとは?わかりやすく徹底解説します

続きを見る

まとめ

- スターリングサイクルはスターリングエンジンの熱サイクル

- 2つの等温過程と2つの等容過程からなるサイクル

- 理想的な熱効率はカルノーサイクルと同じになる

スターリングサイクルは出題頻度はあまり高くありませんが、カルノーサイクルと合わせて出題されることが多いです。

他の熱機関との違いをよく理解しておきましょう。

-

【熱機関】熱機関とは何か、概要や種類について解説します

続きを見る