燃料を燃焼させて熱を取り出し、動力として利用するものを熱機関といいます。熱機関には様々な種類がありますが、大きく外燃機関と内燃機関の二つに分かれます。

この記事では外燃機関と内燃機関の違いやそれぞれの特徴について解説していきたいと思います。

外燃機関とは

外燃機関は作動流体そのものではなく、外部で熱を得た気体によって動力を得る機関です。

例えば、蒸気発電機などが代表的です。

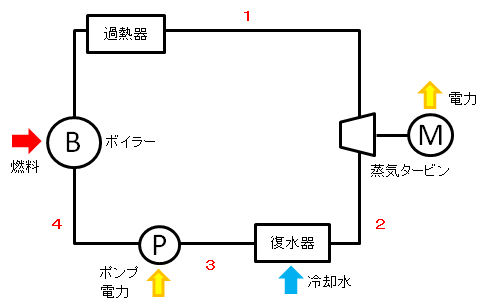

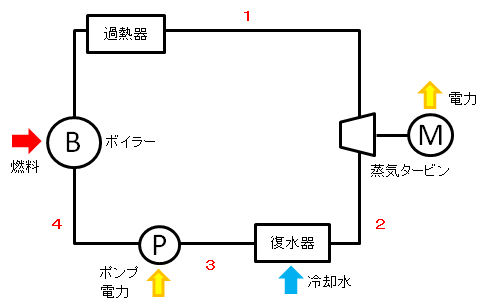

蒸気を使って発電を行う場合は、ボイラーで燃料を燃焼させて水を高圧の蒸気に変換します。その蒸気をタービンに供給して翼を回転させることによって電力を得ることができます。

この時、作動流体は蒸気ですが、蒸気そのものは燃焼するわけではなく、外部機器のボイラーで燃料を熱源としてエネルギーを得ます。このような機関を外燃機関と呼びます。

蒸気発電以外にも、蒸気機関車、スターリングエンジンなどが外燃機関に当たります。

外燃機関の特徴として次の項目が挙げられます。

- 燃焼できれば燃料は何でもいい(石炭、ゴミ、木くずなど)

- 内燃機関に比べ機器構成が大きくなる

- 主に大型の工業プラントや発電所で利用される

- 間接的なため全体の熱効率は悪くなる(約20%程度)

外燃機関では、タービンから出てきた蒸気をそのまま加熱源として利用することで全体の効率を向上させます。

原子力発電なども原子炉で発生させた熱で蒸気を作り出すことで発電しています。

-

【熱機関】ランキンサイクルとは?わかりやすく徹底解説します

続きを見る

内燃機関とは

内燃機関は作動流体そのものを燃焼させて動力を得る機関です。

同じく発電を例に挙げると、ガスタービン発電がこれに当たります。ガスタービン発電は、液化された天然ガス(LNG)などを気化させ、燃焼器によって空気と混合させて燃焼させます。

ガスは燃焼すると酸素と結びつくことで膨張し、圧力が上昇します。この高圧の燃焼ガスでタービンの翼を回転させることで電力を得ます。このように、作動流体そのものを燃焼させて動力を得る機関を内燃機関と呼びます。

身近な熱機関は、ほとんどが内燃機関を占めており、車のガソリンエンジン、ディーゼルエンジン、飛行機のジェットエンジンなどがこれに当たります。

内燃機関の特徴としては次の項目が挙げられます。

- 燃料は気体や液体の化石燃料のみ

- 外燃機関に比べ機器構成が小さくなる

- 輸送機器に利用されることが多い

- 直接燃焼するため熱効率が高い(最大60%以上)

内燃機関には身近なものも多いので理解しやすいですね。

-

【熱機関】オットーサイクルとは?徹底的にわかりやすく解説します

続きを見る

外燃機関と内燃機関の組み合わせ

外燃機関と内燃機関は用途によって使い分けがされます。

結局のところ、目的は発生したエネルギーを如何に効率よく使うかということになります。

例えば、ガスタービン発電を行うと、タービンから出てくる高温の排ガスは煙突から捨てられますが、この熱を利用してボイラーから蒸気を発生させれば、熱を有効に利用することができます。

このような外燃機関と内燃機関の組み合わせはコンバインドサイクルと呼ばれ、近年の大規模工場で多く利用されています。

-

【熱機関】コージェネレーションとコンバインドサイクルの違いは?

続きを見る

まとめ

- 外燃機関と内燃機関の違いは作動流体を燃焼させるかどうか

- 外燃機関は大規模工場などで多く、内燃機関は輸送機器に多い

- 外燃機関と内燃機関を組み合わせることで効率が上がる

色々な熱機関を勉強する時に、外燃機関と内燃機関の違いが分かっていればより理解しやすくなりますね。

熱機関

2024/8/18

【熱機関】熱機関とは何か、概要や種類について解説します

熱機関は、熱エネルギーを機械的エネルギーに変換する装置やシステムで、私たちの日常生活や産業に欠かせない存在です。 内燃機関や蒸気機関をはじめとする熱機関は、燃料の燃焼や熱源から得たエネルギーを利用して、さまざまな機械を動かします。その効率や性能は、エネルギーの最大限の活用に大きく影響し、技術の進化によってさらなる改善が期待されています。 本記事では、熱機関の基本的な仕組みや種類、そしてさまざまな利用用途について詳しく解説します。 熱機関とは 熱機関とは、熱エネルギーを機械的なエネルギーに変換する装置やシス ...

ReadMore

熱機関

2021/8/30

【電池】岩石が電池に?岩石を使って蓄電をする技術とは

日経新聞にこんな記事が出ていました。 ⇒ 岩石蓄電22年にも商用化 シーメンス、10社以上と覚書 コスト、リチウムイオン電池の10分の1(外部リンク) え?岩石を使って電気を取り出す?と不思議に思う方も多いと思います。今回は、岩石を使って蓄電をするとはどういう事かについて解説したいと思います。 こちらの記事は動画でも解説しているので、動画の方がいいという方はこちらもどうぞ。 岩石蓄電とは? 岩石蓄電の原理はとてもシンプルです。 余った電気で岩石を温めて、足りない時に水に熱を奪わせて蒸気にした後、タービンを ...

ReadMore

熱機関

2021/9/3

【熱機関】コージェネレーションとコンバインドサイクルの違いは?

大規模な工場では、自家発電設備を保有し、燃料から電気と蒸気を取り出すコージェネレーションシステムが構築されています。 今回は、電気と蒸気を取り出すコージェネレーションとコンバインドサイクルの違いについて書いてみたいと思います。 コージェネレーションとは? コージェネレーションはガスタービンやガスエンジンを利用して発電した後、大量に出る排熱で蒸気や温水を作り出すシステムです。 ガスタービンを用いた場合は排熱ボイラーと組み合わせて蒸気を発生させ、ガスエンジンを用いた場合は熱交換器で温水を作り出すのが一般的です ...

ReadMore

熱機関

2024/8/18

【熱機関】スターリングサイクルとは?わかりやすく徹底解説します

スターリングサイクルはスターリングエンジンに利用される熱サイクルでシリンダ内に封入されたガスを加熱・冷却することでピストン運動を行うサイクルです。スターリングサイクルの基本はカルノーサイクルと同様になります。 この記事では、スターリングサイクルとはどのようなサイクルなのか、カルノーサイクルとは何が違うのかについて解説していきたいと思います。 スターリングサイクルとは? スターリングエンジンは2つの等温過程と2つの等容過程からなるサイクルです。スコットランドのロバート・スターリングによって1816年に発明さ ...

ReadMore

熱機関

2024/8/18

【熱機関】ブレイトンサイクルとは?わかりやすく徹底解説します

ブレイトンサイクルは、ガスタービンやジェットエンジンで利用される熱サイクルです。燃料を燃やして発生するガスを利用して推進力や回転力を得ることが出来ます。 この記事では、ブレイトンサイクルを利用してガスタービンやジェットエンジンがどのように動力を得るのか、また、効率良くエネルギーを取り出すためにはどうすればいいのかについて解説していきたいと思います。 こちらの記事は動画でも解説しているので、動画の方がいいという方はこちらもどうぞ。 ブレイトンサイクルとは? ブレイトンサイクルはアメリカのジョージ・ブレイトン ...

ReadMore