止まっているモーターを動かすときに流れる始動電流は、通常運転時よりも負荷が大きいことが知られています。

そのため大型の電動機では、配線設備や遮断器などを過大にしないため、始動電流を小さくするための工夫がされています。今回はそのうちの、リアクトル始動法について解説したいと思います。

リアクトル始動法とは

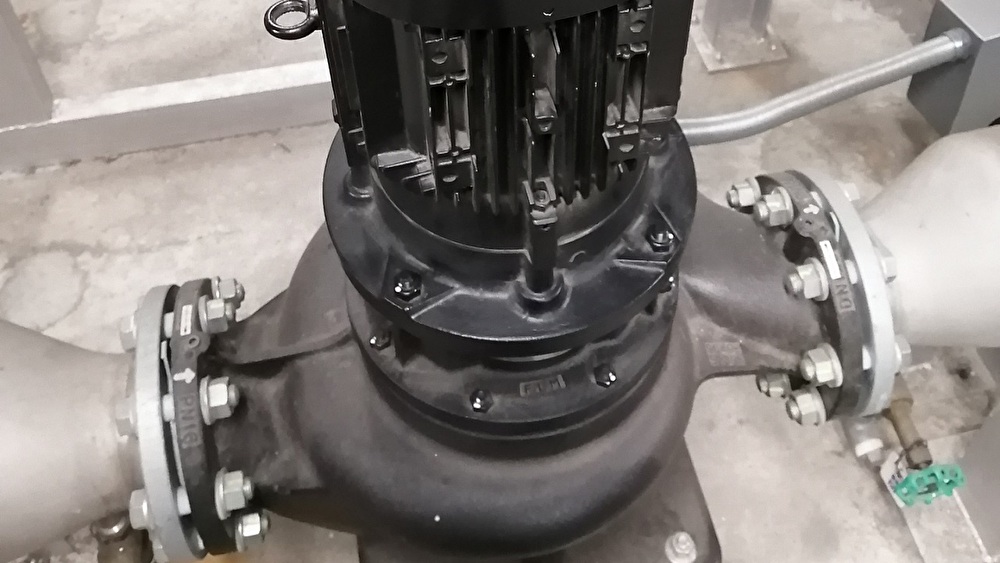

リアクトル始動法は、比較的大型の電動機に採用される始動方式です。

リアクトルとは、コイルを利用した受動素子の名称で、リアクタンス(reactance、交流回路の電流の流れにくさ)を生じさせる機器を指す言葉です。

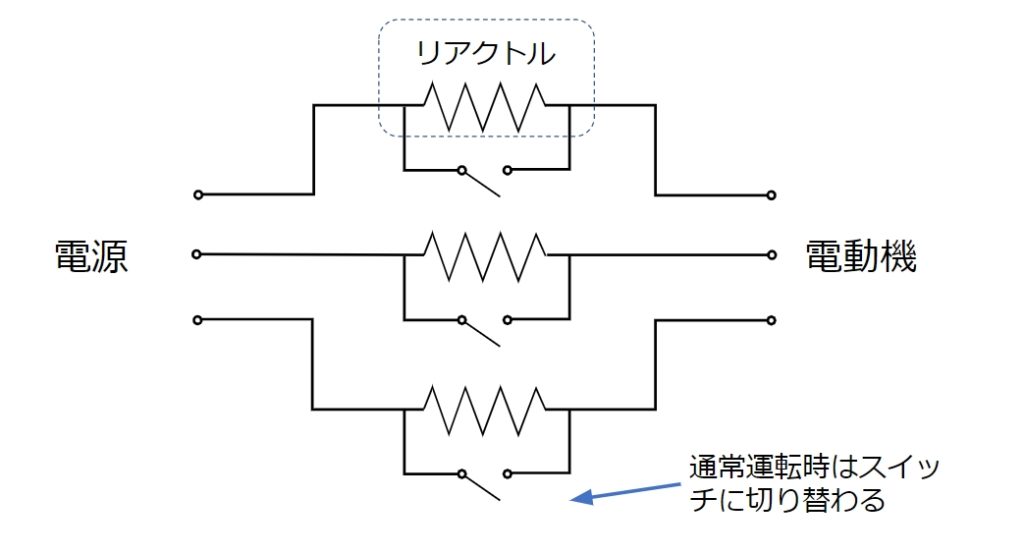

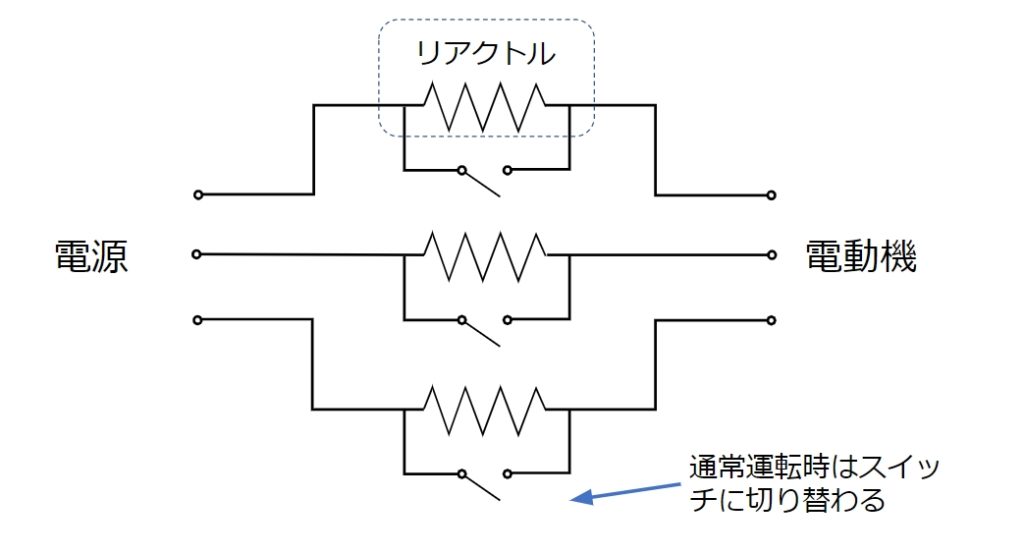

電動機の始動時に、リアクトルを経由した回路に電流が流れることで、始動電流を抑えることができます。以下の図は、三相誘導電動機の場合を表しています。

現場で見る多くの電動機で使用されている、スターデルタ始動法については、過去の記事でまとめていますので、こちらもご覧ください。

-

【ポンプ】スターデルタ始動法の特徴とは?

続きを見る

リアクトル始動法の特徴

全ての始動法に共通する目的ですが、始動電力が低減できることがメリットです。

またスター/デルタの切り替え時には、突発的な電流が流れる(突発電流、ショック)ことが知られていますが、リアクトル始動法では常に電圧が印加されている状態(配線が瞬間的に離れることがなく常にどこかがつながっている)を保ちます。

使用するリアクトルのタップの数値(%)によって、始動電流やトルクを調整することが可能です。しかしスターデルタと比較すると、(電流を下げた場合)起動トルクが小さい、(起動トルクを大きくした場合)始動電流の低減効果が小さい、という特徴があります。

また、他の始動方式に比べると低コストとされますが、比較的大きなスペースが必要という欠点もあります。比較的大型の電動機に用いられることが多いですが、大まかな目安としては、次のようになります。

- 11kW以下 全電圧始動(始動機は用いない)

- 11kW以上 スターデルタ始動法

- 45kW以上 リアクトル始動法

産業界で規格があるわけではなく、また始動機の対応可能な容量に幅があり(上記より低いkW数でも使用はできる)、どの形式を採用するかは使用者が任意に決めることができると言えます。

まとめ

- リアクトル始動法は始動電力を下げるために用いられる方法の一つ

- 比較的大容量の電動機に用いられる

他にもコンドルファ始動法、一時抵抗始動法と呼ばれる始動形式もありますので、興味がある方は調べてみてください。

ポンプ

2022/4/10

【ポンプ】NPSHとは何か。考え方、計算方法について解説します

ポンプを選定する際に重要な指標としてNPSHがあります。 NPSHの考え方を間違えて、ワンポイントでポンプを選定すると非定常な運転時に異常が発生しポンプが故障するなどの事故につながります。この記事ではポンプのNPSHについて、考え方や計算方法を解説します。 NPSHとは NPSHはNet Positive Suction Headの略でポンプを選定する際に、どの程度の流入水頭を確保できるかを示す指標で単位はm(メートル)で表されます。 NPSHにはNPSH available(有効吸込ヘッド)とNPSH ...

ReadMore

ポンプ

2022/4/10

【ポンプ】ポンプの台数制御とは、仕組み、メリット、デメリットについて解説

液体の輸送に必要な機器であるポンプは工場の稼働状況や時間帯によっても、必要な液量が変わる現場が多いです。 そんな場合はポンプの台数制御を行うという考え方があります。 この記事ではポンプの台数制御とは何か、そのメリットやデメリットについて解説します。 ポンプの台数制御とは ポンプは24時間稼働させることが多く、流体を吐出するには大きなエネルギーが必要です。一方、使用先の必要量(ここでは負荷と呼びます)はいつも最大とは限りません。 そこで無駄なエネルギーを削減するための方法の一つとして「複数台のポンプを設置し ...

ReadMore

ポンプ

2021/11/14

【ポンプ】軸動力を計算する方法は?

ポンプを選定するときに、どのぐらいの大きさのモーターが必要になるのか計算で求めたいことってありますよね。今回はポンプの流量や差圧から軸動力を求める方法について解説したいと思います。 ポンプの軸動力を計算する方法 ポンプの軸動力は次の手順で求めることが出来ます。 ポンプの流量を求める ポンプの必要差圧を求める 流量と差圧をかける ポンプ効率で割る 実際に例を交えて解説します。 ポンプの流量を求める まず、ポンプの必要流量を求めます。 特に計算式があるわけではなく、使用先でどれだけの流量が必要かをリストにして ...

ReadMore

ポンプ

2022/3/3

【ポンプ】真空ポンプの原理とは?タイプ別に紹介!

以前の記事で、真空ポンプの種類について解説しましたが、「どうやったら真空が生み出されるのか」という原理的な面での解説が足りていなかったように思います。 今回は、真空ポンプの種類別に、真空状態を作り出す原理を詳しく解説していきたいと思います。 真空のはじまり 真空ポンプ、ではありませんが、真空の作り方として最も初期の活用例をご紹介します。 産業分野で最も初期の蒸気機関として知られる、ニューコメン機関をご存知でしょうか? トーマス・ニューコメンは産業革命の中心的存在であった、ジェームス・ワットよりも前に蒸気機 ...

ReadMore

ポンプ

2021/8/30

【ポンプ】粘度とポンプの関係、使い分けは?

数多くあるポンプの型式ですが、液体の粘度によって向き不向きがあることはご存知ですか? 今回は、高粘度の液体を輸送するためのポンプについて解説します。 粘度とは 粘度とは、流体のねばりの度合いを数値化したもので、µ(ミュー)が記号として用いられます。 単位はPa・s(パスカル秒)が一般的に用いられます。µは、液体の中で板が動くときに、板の移動方向とは逆方向に働く力である剪断応力(物体の断面に発生する力)を測定したときの比例定数です。 粘度に対し、流体の動きにくさを表したものを動粘度と呼びます。配管の圧力損失 ...

ReadMore