電気分野の話をするときに「そこはコモンにしてください」なんて言われることはありませんか?

電気はインピーダンスやらインダクタンスやらカタカナの専門用語が多くて、初心者には分かりにくいですよね・・・。

今回は、制御盤などを設計する際に重要になる「コモン」とは何かを解説してみたいと思います。動画でも解説しているので、動画のほうがいいという方はこちらをご覧ください。

コモンとは?

コモンは英語でいう「common」で共通という意味です。コモン線はシーケンス図では「COM」で表されることもあります。

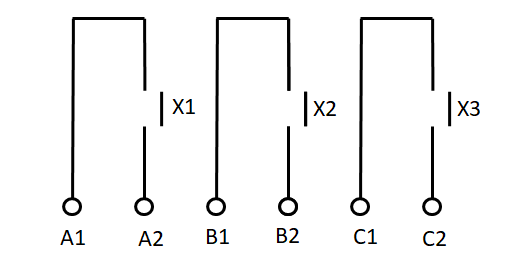

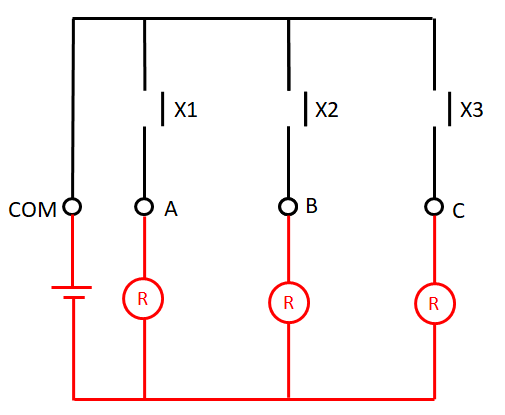

次の図を見てください。

このように無電圧接点で外部に信号を出力する端子があったとします。

この図では、

- リレーのX1が入るとA1とA2がつながる。

- リレーのX2が入るとB1とB2がつながる。

- リレーのX3が入るとC1とC2がつながる。

という事になります。

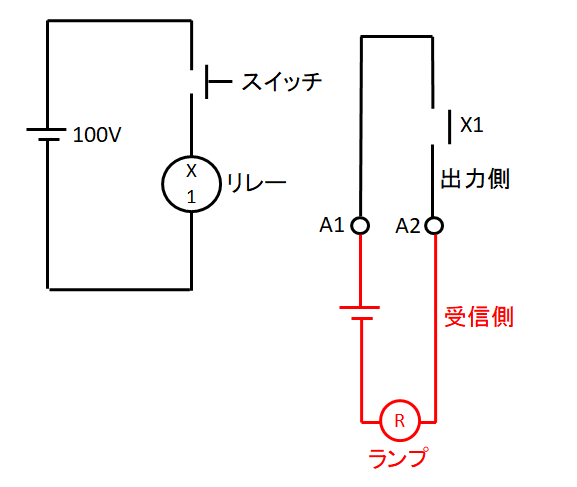

このような回路は次のような使い方をします。

この回路では、

- スイッチを押すとリレーに電圧がかかりX1が入る。

- X1が入ると出力側が導通する。

- 受信側のランプに電圧がかかり、ランプが光る。

という流れになります。

つまり、スイッチが押すと遠隔のランプが光り、スイッチが押されたことを伝える回路だということが分かります。これを複数組み合わせて、3つの信号を外に出力できるようにしたものが最初の図という事になります。

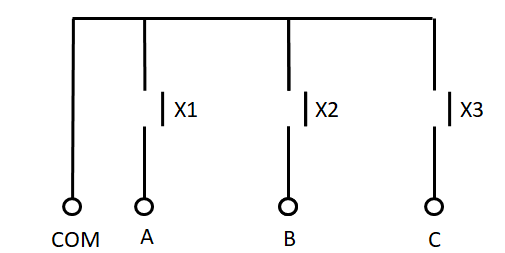

ここにコモン線を書き加えると次のようになります。

無電圧接点が並んでいた場合は、片方の端子はすべて共通化することができます。このような線をコモン線と呼びます。コモン線が入ったことで、出力端子を6個から4個に減らすことが出来ました。

実際にコモン線を利用して、それぞれのリレーが入ったときに別のランプが点灯するような回路を作ったとすると次のようになります。

元の図に比べてとてもシンプルです。

但しコモン線を利用した場合、コモンとして使っている電線が断線してしまった場合は、すべての信号が取れなくなるというリスクがあるので注意が必要です。

本当に重要な警報を出力する場合は、あえてコモン線を利用しないという事もあります。

無電圧接点と有電圧接点の違いが分からないという方はこちらの記事をご覧ください。

-

【制御盤】無電圧接点と有電圧接点との違いは!?

続きを見る

また、リレーシーケンスの動きが静止図だとイメージしにくいという方は、アニメーションを作ったのでこちらをご覧ください。

-

【自動制御】見ればわかる!リレーシーケンスの動きをアニメーションで分かりやすく解説

続きを見る

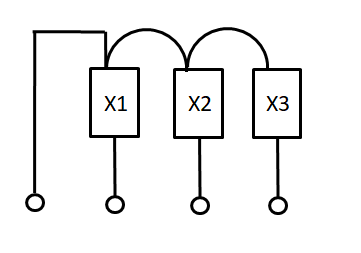

コモン線の実際の配線は?

コモン線に追加した場合の実際の配線は次のようになります。

それぞれのリレーにつなぐ線の片方に渡りで結線をするだけです。

もともとの回路に比べて、電線の数も減らすことが出来るので全体を通してコストダウンを図ることができます。3. まとめ

- コモンはつなげても回路が変わらない線。

- コモン線を使うと端子数を減らすことが出来る。

- コモンが断線すると信号を拾えなくなるリスクがある。

電気の分野は専門用語が多く、分かりにくいですが意味を理解すれば結構単純なことが多いです。食わず嫌いせずに一つずつ理解していきましょう。