空調機や温水機で温水を循環させる際、配管の圧力上昇を防ぐために「膨張タンク」の設置が必要です。

本記事では、膨張タンクの役割や種類、選定方法までわかりやすく解説します。

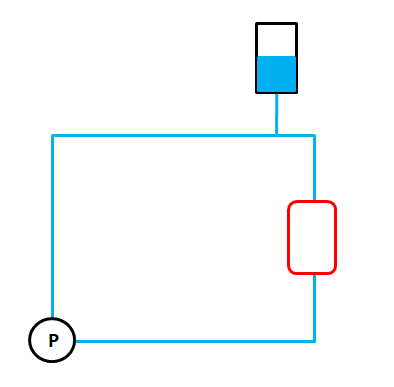

膨張タンクの動きがより分かりやすいようにアニメーションを作成しました。まずはこちらをご覧ください。

音声で解説する動画もあるのでこちらもどうぞ。

膨張タンクとは

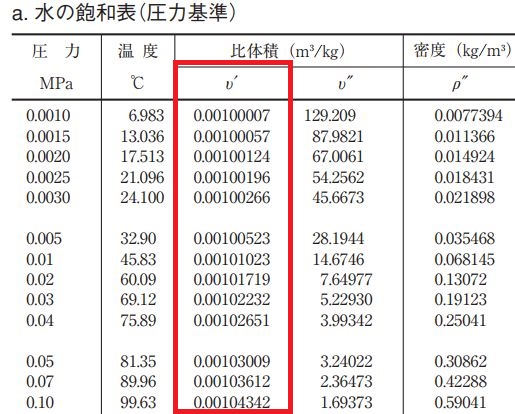

膨張タンクの主な役割は、温水の温度上昇による体積増加(膨張)を吸収し、圧力の上昇を抑えることです。水は物性上、温度が変化すると比体積がわずかに膨張します。

(出典:飽和蒸気表)

水は加熱されるとわずかに膨張しますが、配管の内容積は変わらないため、圧力が上がります。これが放置されると機器の破損や漏れの原因になります。

安全弁によって圧力を逃がす方法もありますが、高温水を外部に排出するため、衛生面やエネルギー効率の観点から非効率です。そのため、圧力を逃がすために膨張タンクを設けるのが一般的です。

膨張タンクを設置しないとどうなる?

膨張タンクを設置しない場合は次のような現象が起こります。

- 循環配管が冷水で満水になる。

- 熱交換器によって循環水の温度が上がる。

- 循環水が膨張しようとする。

- 配管、タンクの圧力が上昇する。

- 耐圧の低い機器が壊れる、または水のラインの安全弁が開弁する。

循環配管が冷水で満水になった後、電気や蒸気の熱交換器で水の温度を上昇させると、水は膨張しようとします。

しかし、配管は熱膨張以上には広がることが出来ないので内容積はあまり増加しません。これにより圧力が上がり、水が配管内に無理やり収められることになります。

圧力が上昇すると、水は比体積が小さくなるので、循環ラインの容積に収まる程度まで圧力が上昇します。

これによって、急な圧力上昇に耐えられず、配管が外れたり、機器が壊れたり、バルブが破損したりしてしまいます。安全弁が設置されている場合は、安全弁の設定圧力まで上昇して安全弁から高温水が出てきます。

安全なところに施工してあれば火傷の心配はありませんが、安全弁の寿命や省エネルギー性を考えるとあまりいい対策とは言えません。そこで膨張タンクを設置し、この比体積の増加分を逃がすことで、圧力上昇を抑えてやる必要があります。

膨張タンクの種類

膨張タンクには開放式と密閉式の2種類があります。密閉式のほうが多いですが、まれに開放式を採用しているところもあります。

開放式膨張タンク

- 大気に開放されたタンクで、循環ラインの最も高い位置に設置

- 水温上昇で体積が増えるとタンク水位が上昇し、オーバーフローで排出

- ボールタップやレベルセンサーで自動補給

- 大気と接しているため、腐食や不純物混入のリスクあり

開放式は、大気開放のタンクで循環ラインの一番高い場所に設置します。

水の温度が上昇し、比体積が増加すると、その分タンクの水位が上昇します。上昇しすぎた水は、オーバーフロー配管から排出されます。オーバーフローからの排出や蒸発による水の減少分は水位制御により補給ラインから水を補います。

大抵の場合は、タンク上部にボールタップが付いていたり、レベルセンサーによるポンプの送水などが行われます。

開放式は、大気に開放されているため溶存酸素量が増加し腐食が促進されやすいというデメリットがあります。

また、密閉式に比べると大気中から不純物が混入するリスクも高いので衛生面を気にする場合はあまり利用しません。マンションや病院、ビルの屋上に設置されている貯湯タンクはこれに当たります。

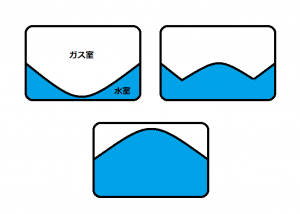

密閉式膨張タンク

- ダイアフラムなどで水室とガス室を分離

- 水の膨張でガスが圧縮され、圧力上昇を緩和

- ガス圧は設置環境に合わせて調整可能

- 衛生的かつ省エネ性に優れており、工場などでも広く利用

密閉式は、合成樹脂製のダイアフラムやブラダーによって2つの部屋が作られており、片方は水、片方に補給水と同じ圧力のガス(窒素や空気)という構造になっています。

水の比体積が増加すると、膨張タンクのガス室が収縮することで急な圧力上昇を防ぎます。このとき、ガスの圧力は上昇し、温水の圧力と釣り合います。風船が入った箱をイメージしていただければいいと思います。

封入するガスの圧力は、設置場所にもよりますが循環水の元圧で決まる場合が多いです。ガスの圧力は設置後も調整することが可能です。

密閉式は置き場所が限定されず、溶存酸素が増加することもありません。また、高温水を外部に排出することもないので省エネ性にも優れています。

膨張タンクには圧縮性のガスを封入することで、圧力を吸収させますが系内が密閉のため、特にドレン配管などを接続する必要はありません。

高温水を外部に排出することなく、不純物が混入するリスクも小さいので、衛星面を重視する工場などではこちらのタイプが利用されます。

膨張タンクの選定方法

膨張タンクを選定するためには、次の2つの条件をそろえる必要があります。

- 膨張水量(L)

- タンク内容積(L)

それぞれの求め方について見ていきましょう。

選定の結果、膨張タンクの容積が大きくなり、圧力容器に該当してしまう場合は小さいものを複数組み合わせて小分けにすることで回避できる場合があります。

もし、そのような場合は選定結果をもとにメーカーと相談することをお勧めします。

膨張水量

膨張水量は次の式で計算することができます。

$$Ve=Vs×ε$$

Ve:膨張水量[L] Vs:システム保有水量[L] ε:膨張係数

システム保有水量は、ループ配管や密閉型の温水タンクなど機器の容積を足し合わせたものを言います。配管径と距離、機器のスペックがあれば計算することができます。

例えば「50Aの配管200mと保有水量20Lの熱交換器」という条件であれば、50A配管1m当たりの容積が約2.2Lなので次の式から保有水量は460Lだと分かります。

$$2.2×200+20=460[L]$$

膨張係数は、温度によって変化する比体積の割合から鉄管の膨張率を引いたものになります。金属の膨張よりも保有する液体の膨張のほうが大きいので、それを吸収する膨張タンクが必要なわけです。

膨張率は水か不凍液かによって変わり、それぞれに目安の数値が決まっています。例えば「20℃の水を80℃まで温める」という場合は、膨張係数が0.025となります。

よって先ほどの例を使って、システム保有水量が460L、膨張係数が0.025の場合は次の式により膨張水量は11.5Lということが分かります。

$$460×0.025=11.5[L]$$

タンク内容積

次に、先ほど求めた膨張水量をもとに必要なタンクの内容積を求めます。

タンク内容積は次の式で計算することができます。

$$V=\frac{Ve}{1-\frac{Pf}{Po}}$$

V:タンク内容積[L] Ve:膨張水量[L] Pf:最低使用圧力[MPaA] Po:最高使用圧力[MPaA]

ここで分かっていないものは、システムの最低使用圧力と最高使用圧力です。

最低使用圧力は、補給水の圧力とポンプの揚程を足し合わせたものになります。例えば補給水の圧力が0.2MPaGでポンプの揚程が10m(0.1MPa)の場合は最低使用圧力は0.3MPaGになります。それをゲージ圧力から絶対圧力に直すために大気圧を足して0.4MPaAになります。

最高使用圧力は、安全弁の設定圧力ということになります。例えば安全弁の設定圧が0.6MPaG(0.7MPaA)であればその値が最高使用圧力になります。

これまでに出てきた数字からVを求めると次の計算により26.8Lだとわかります。

この式から、最低使用圧力と安全弁の設定圧が近ければ近いほど大型のタンクが必要になるということが分かります。

安全弁を作動させないことが目的なので、少し内圧が上昇するだけで安全弁が作動してしまう場合は、吸収量を大きくするため大型の膨張タンクが必要になるという事です。

あとは膨張水量とタンク内容積、最高使用圧力、温度、材質などの条件から膨張タンクを選定することができます。

温水配管に利用する場合は、接液部をステンレスにするのが一般的です。

膨張タンクの封入ガス圧力

膨張タンクを注文するときは最初に空気や窒素の封入圧力を設定しておく必要があります。膨張タンクの内部は二重構造になっており封入されている空気が収縮することで膨張容積を吸収します。

タンクの空気封入圧力は最低使用圧力と同じにしておけば問題ありません。

ポンプの一次側にある場合は補給水圧力、ポンプの二次側にある場合は補給水圧力にポンプ揚程を足したものになります。但し、空気封入圧力はMPaGで求められることが多いので先ほどの最低使用圧力から大気圧の0.1MPaを引いた値ということになります。

また、高所に設置する場合は立ち上がった分だけ水圧が下がるので注意が必要です(1m=約10kPa)。

-

【ポンプ】流入水頭の計算方法。ポンプのキャビテーションを防ぐには?

続きを見る

まとめ

- 膨張タンクは循環ラインの圧力上昇を防止するために設置する。

- 膨張タンクには開放式と密閉式の2種類がある。

- 膨張タンクの選定は膨張水量とタンク内容積で決まる。

温水の循環ラインに膨張タンクを設置する理由は、温度上昇による水の熱膨張を吸収させるためです。また、ポンプの発停やバルブの急閉などによって発生する衝撃を吸収させる役割もあります。

膨張タンクを設置せず、安全弁が頻繁に作動すると、高温水のエネルギーを外部に放出することになるためエネルギーロスが発生します。膨張タンクは省エネ機器とも言えるわけですね。