発電機は通常、電力を系統に供給しますが、何らかの事情により電力を受け取ると電動機として稼働します。

この記事では発電機のモータリングとは何かについて解説しています。

発電機のモータリングとは

発電機のモータリングとは、発電機が他の電源から電力の供給を受けて、電動機として回転する現象のことを言います。

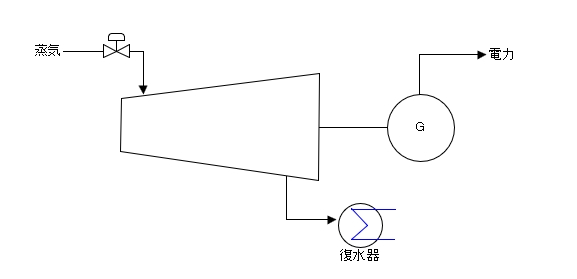

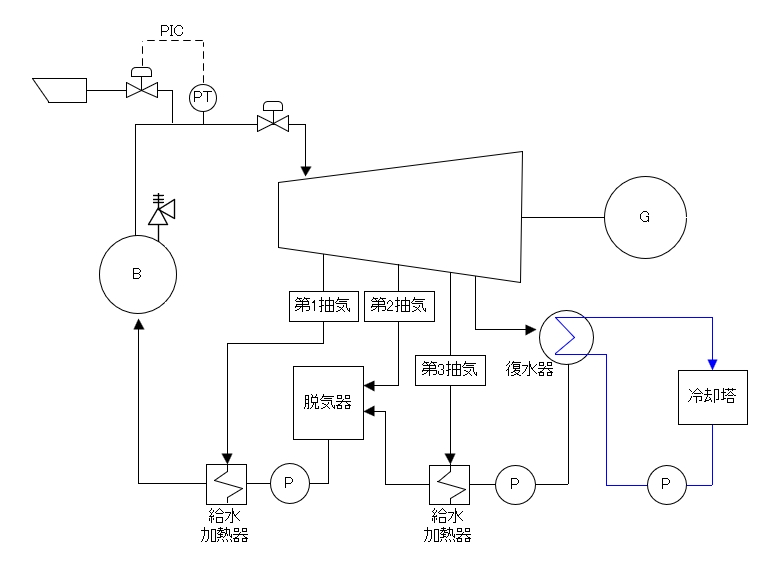

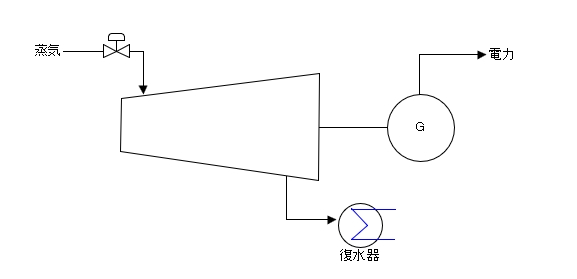

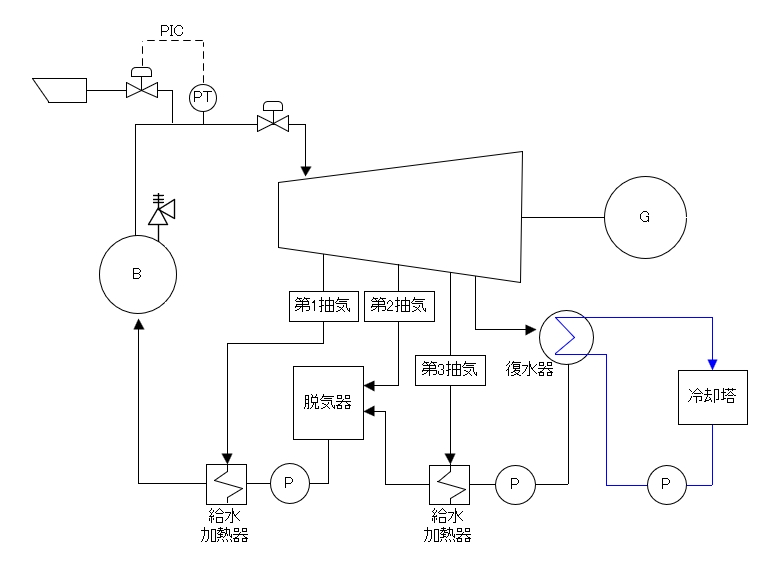

通常の蒸気タービン発電機の場合、高温高圧の蒸気がガバナを通って蒸気タービンに供給され、蒸気の熱落差により、発電機が仕事をして電力を系統に送ります。

これが、ボイラー等の事情により供給する蒸気量が不足すると、発電を行うだけの熱落差が得られなくなり、逆に発電機が電力を受け取り電動機として稼働します。

発電機と電動機は回転するか回転させられるかが違うだけで、構造は同じなのでモータリングが発生しても問題ありませんが、蒸気タービン側で通常とは逆の動きとなるため、様々な問題が発生します。

-

【タービン】タービン効率の考え方、熱落差ってなに?

続きを見る

発電機のモータリングの問題点

発電機のモータリングが発生すると次のような問題が発生します。

- 蒸気タービンの振動、羽根への応力発生。

- 復水器側での過昇温。

蒸気タービンは蒸気のエネルギーを発電機へ効率よく伝達できるよう羽根の形状が設計されているため、回される側になると通常とは逆の方向へ応力を受けることとなり、変形などが起こる可能性があります。

また、復水タービンの場合、仕事を終えた蒸気は復水器により冷却されて凝縮しますが、モータリングが発生すると、仕事をしていない主蒸気がそのまま復水器に供給されることとなります。

通常、復水器は設計温度として、そのような状態を想定していないので、復水器側が過昇温となり、圧力の上昇や材料許容温度の超過が発生する可能性があります。

-

【タービン】抽気復水タービンとは、メリット、制御方法について解説

続きを見る

発電機のモータリング対策

発電機のモータリング対策としては次のようなものがあります。

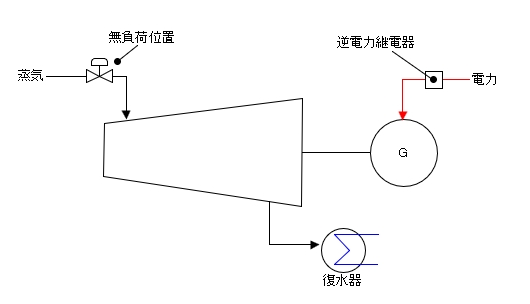

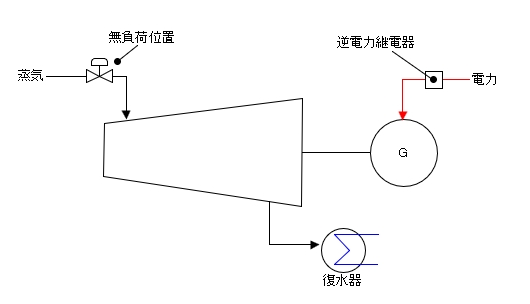

逆電力継電器を入れる

発電機と系統との間に逆電力継電器を設置し、逆電力が発生した場合に系統と切り離します。

この場合、蒸気タービン側と発電機側の機会損失の合計値を想定し、どの程度の電力を受け取るとモータリングが発生するのかを検討する必要があります。

ガバナの無負荷連続時間を設ける

蒸気タービン側で無負荷状態のガバナ開度から、系統に接続された状態で、それ以下の開度で運転する状態が一定時間以上経過すれば、異常として系統と切り離すような機構を設けます。

こうすることで、蒸気が供給されない状態で発電機がモータリングする事態を防止することが出来ます。

まとめ

- 発電機のモータリングは発電機が電動機として稼働すること。

- モータリングが発生すると、蒸気タービン側で機器のトラブルとなる。

- モータリングの防止には逆電力継電器やガバナの設定が必要。

発電機のモータリングはめったに起こることではなく、起こっても見た目上分かりにくいので、どのような状態で発電機が回転していればモータリングと言えるのかを把握しておく必要があります。

発電機

2024/7/9

【発電機】同期投入とは何か、同期投入に必要な条件は?

発電所や電力システムにおいて、発電機の系統と母線を接続する際には同期投入が行われます。 この記事では、同期投入とはなにか、同期投入を行うために必要な条件について解説します。 同期投入とは 同期投入(シンクロナイゼーション)は、発電機が電力網に接続される際に、発電機の電圧、周波数、および位相角を電力網と一致させるプロセスです。 このプロセスにより、発電機が電力網にスムーズに連携し、電力の安定供給が確保されます。 同期投入が適切に行われない場合、発電機と電力網の間で電圧や周波数の不整合が生じ、重大な損傷や運用 ...

ReadMore

発電機

2024/7/6

【発電機】同期発電機と誘導発電機の違い、使い分けについて解説

発電機は電力供給の中心的な役割を果たしており、その種類は多岐にわたります。その中でも、同期発電機と誘導発電機は一般的に使用される二つの主要なタイプです。 この記事では、同期発電機と誘導発電機の違いと、それぞれの用途について解説します。 同期発電機とは 同期発電機は、発電機の一種で、発電機の回転子(ローター)が電力供給する電力網の周波数に同期して回転する装置です。これにより、発電機の回転速度が一定であれば、出力する交流電力の周波数も一定となります。 同期発電機の基本構造は、回転子と固定子(ステーター)から成 ...

ReadMore

発電機

2024/5/30

【発電機】AQR制御とは何か。原理や目的を解説します。

発電機の運用において、無効電力の制御は非常に重要です。発電機の無効電力を制御するために使用されるのがAQR(自動無効電力調整装置)です。 本記事では、AQRの基本的な仕組みとその制御原理、導入する目的について解説します。 AQRとは AQRとは、自動無効電力調整装置のことで発電機の無効電力出力が設定した値(Var)になるように、界磁電流を制御します。 例えば、受電端のAQR制御とは、受電端の無効電力を設定した値に調整することを意味します。 発電機の制御にはAQRの他にもAPFR(自動力率調整装置)やAVR ...

ReadMore

発電機

2024/4/13

【発電機】モータリングとは何か、対策は?

発電機は通常、電力を系統に供給しますが、何らかの事情により電力を受け取ると電動機として稼働します。 この記事では発電機のモータリングとは何かについて解説しています。 発電機のモータリングとは 発電機のモータリングとは、発電機が他の電源から電力の供給を受けて、電動機として回転する現象のことを言います。 通常の蒸気タービン発電機の場合、高温高圧の蒸気がガバナを通って蒸気タービンに供給され、蒸気の熱落差により、発電機が仕事をして電力を系統に送ります。 これが、ボイラー等の事情により供給する蒸気量が不足すると、発 ...

ReadMore

発電機

2022/2/28

【発電機】ドループ制御とアイソクロナス制御の違い、使い分け

発電機やタービンの制御として代表的なものにドループ制御とアイソクロナス制御があります。 この記事では、ドループ制御とアイソクロナス制御の違いについて解説します。 ドループ制御とは ドループ特性とは速度垂下特性とも呼ばれ「発電機の周波数が低下すると負荷率が増加し、周波数変化を抑制するように働く特性」のことを言います。 同期発電機の周波数が変動した時に、どの程度の負荷変動があるかは発電機特性の速度調定率によって決まります。例えば次の図のように速度調定率が4%の同期発電機が50Hz、負荷率50%で運転している場 ...

ReadMore