間伐材や資源ごみなどのバイオマス燃料を使用して発電を行うことをバイオマス発電と言います。

この記事では、バイオマス発電とは何か?バイオマス発電のメリットデメリットについて解説しています。

バイオマス発電とは?

バイオマス発電はバイオマス燃料を使用して発電を行う事を言います。「バイオマス」とは、動植物などの生物からつくり出されるエネルギー資源のうち、石油などの化石燃料を除いたものの総称です。

木材チップを利用した木質バイオマス発電が一般的ですが、木材以外にも廃棄物を発酵させて出るバイオガスや資源ごみを燃料として再生させたものを使用した場合もバイオマス発電と呼ばれます。

従来の化石燃料による発電に対し、燃料として利用した木を植えることで再生できるため、二酸化炭素の排出を抑えられる、環境にやさしいという点で近年日本でも導入が進められています。

バイオマスボイラや燃料についてはこちらの記事をご覧ください。

-

【ボイラー】バイオマスボイラとは?どんな燃料で蒸気を発生させるの?

続きを見る

バイオマス発電に関する動画がいくつかあったので載せておきます。

バイオマス発電の種類

バイオマス発電には大きく分けて、木質燃料を使用した蒸気タービンによる発電とバイオガスによるガスタービン、ガスエンジンの発電があります。

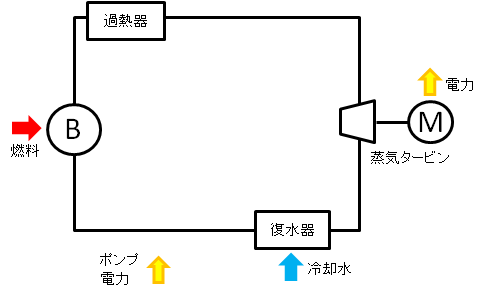

蒸気タービン発電

蒸気タービン発電は、バイオマスボイラで発生させた高温高圧の蒸気でタービンを回転させ、発電する仕組みです。

蒸気タービンから排出される蒸気は、復水器によって凝縮させる場合と背圧タービンなどを用いて工場でのプロセス蒸気として利用する場合があります。発電を行う機構としては最も一般的でシンプルなものになります。

熱として利用する場合は、蒸気が過熱蒸気となっているため、減温して飽和に戻すなどの機構が必要になります。

-

【蒸気】めちゃくちゃ単純!過熱蒸気の過熱度とは?

続きを見る

蒸気タービンは、蒸気の圧力が低下すると膨張するという性質を利用して複数枚のインペラを回転させます。蒸気タービンによる発電の仕組みは次の記事や動画が分かりやすいかと思います。

-

【熱機関】ランキンサイクルとは?わかりやすく徹底解説します

続きを見る

蒸気タービンで発電された電力から、発電所内で利用するポンプ、通風機、コンベヤ等の機器の電力を引いたものが送電電力となります。

-

【電力】発電端効率と送電端効率の違いとは?

続きを見る

ガスタービン発電

ガスタービン発電は、バイオガスを燃焼させた後、燃焼ガスでガスタービンを回転させて発電を行う仕組みです。一般的なLPGを利用したガスタービン発電と同様で機構はジェットエンジンと同じです。

ガスタービンから出てきた排ガスは、廃熱ボイラなどを利用して蒸気や高温水を発生させ熱利用を行うのが一般的です。この、ガスから電気と蒸気、温水を取り出す仕組みをコージェネレーションシステムと言います。

-

【熱機関】コージェネレーションを導入するメリット、検討条件は?

続きを見る

また、さらに発生した蒸気で蒸気タービンを回し、コンバインドサイクルにする場合もあります。

-

【熱機関】コージェネレーションとコンバインドサイクルの違いは?

続きを見る

ガスタービンの仕組みについては次の記事と動画が分かりやすいので参考にしてください。

-

【熱機関】ブレイトンサイクルとは?わかりやすく徹底解説します

続きを見る

ガスエンジン発電

ガスタービンよりも小型の発電設備になると、ガスエンジンも利用されます。

ガスエンジンもガスタービンと同様に冷却水として大量の温水が出てきます。ガスタービンやガスエンジンを利用して発電を行う場合は、発生する排熱をいかに有効に利用できるかが全体の効率を決める鍵となります。

バイオマス発電のメリット・デメリット

バイオマス発電のメリット、デメリットをまとめると次のようになります。

バイオマス発電のメリット

固定価格買取制度を利用できる

バイオマス発電では、認定された燃料を使用することで発電した電力を国が決めた固定価格で買い取ってもらえる固定価格買取制度を利用できます。

あらかじめ、必要な燃料量や人件費などのランニングコストが分かっていれば、収益の予想を計算でき、事業計画が立てやすくなります。

固定価格買取制度についてはこちらのサイトに詳しく記載されています。

ランニングコストが安い

バイオマスボイラの燃料は、化石燃料に比べると燃料価格が抑えられるため、ランニングコストを安く抑えることが可能です。

また、バイオマス燃料は政治的な要素が少なく、化石燃料ほどの価格変動がないため安定した運転を続けることができます。特に工場などで製品を製造する際の副産物として、バイオマス燃料が発生する企業で多く利用されています。

国の補助金が受けられる

バイオマス発電設備を導入する場合には、国の補助金が受けられる可能性があります。

日本では二酸化炭素排出量の削減目標を公約として掲げており、バイオマスなどの再生可能エネルギーはそれらに大きく寄与できます。

国の予算計画をみても、農林水産省、総務省、文科省、経産省、環境省などが再生可能エネルギーの補助金に関する予算を出しています。

二酸化炭素の排出を抑えられる

木質バイオマス燃料を利用すれば、木の成長過程で吸収する二酸化炭素と燃焼により排出する二酸化炭素が釣り合うカーボンニュートラルとなるので、化石燃料に比べ温暖化への影響を抑えることができます。

環境に考慮した経営を行うことは企業のCSR(社会的責任)的にもイメージアップにつながるため積極的にバイオマスを導入する企業もあります。

世界情勢の影響を受けにくい

化石燃料は中東諸国の政治的な要素によって大きく価格が変動します。

バイオマス燃料の場合は地産地消の場合が多く、世界情勢の影響を受けにくいという特徴があります。このため、将来の投資計画などの見通しが立てやすくなります。

但し、昨今では国内の燃料だけでは必要量を確保できず、海外よりPKS(油ヤシ)などを輸入する場合も多く、その場合は世界情勢の影響を受ける可能性があります。

バイオマス発電のデメリット

灰の処理が必要

バイオガス以外のバイオマス燃料を利用した場合、燃焼後の灰の処理が必要になります。

古来、灰は肥料として利用されていましたが、現在ではその量も年間数万トンと多く自然では吸収できません。また、環境にとって有害な重金属を含む可能性もあり薬品処理が必要となります。

そのため、灰は産業廃棄物として埋め立て地に送られているのが現状です。産業廃棄物となれば、それを処理する費用も高額になるため、ランニングコストを上昇させる原因になります。

イニシャルコストが高い

バイオマスボイラは欧州などに比べ、日本での販売数が少ないため、設備を導入する際のコストが高くなります。

バイオマスボイラを導入する場合は、設置個所、配管経路などを十分に考慮し、設備費を可能な限り抑えることが重要です。

また、技術的にも化石燃料の発電プラントに比べると乏しいというのも課題の一つになります。

出力調整が難しい

バイオマスボイラは化石燃料と比べ出力の調整が苦手で、常に一定の出力以上で燃焼を続ける必要があります。

化石燃料の場合は、燃料の噴霧量を調整することで蒸発量を制御できますが、バイオマスボイラの場合はどうしても燃焼が成り行きになってしまうからです。

そのため、熱としても利用する場合は負荷のピークで選定するのではなく、連続運転できる領域で選定し、化石燃料と組み合わせながら負荷変動を吸収させる必要があります。

バイオマス発電の効率

バイオマス発電の効率は、投入した燃料の発熱量からどれだけ電気が取り出せたかによって決まります。

バイオマス発電の効率は大型設備の10~20MWの設備で約25~30%と言われています。これは、天然ガスを利用した最新鋭プラントの約60%や大型火力発電所の約40%と比較すると非常に小さい値と言えます。

ただ、これらは発電に特化した場合の話で、熱利用を行うコージェネレーションシステムを活用した場合は話が変わります。

仮に、廃熱をすべて有効に利用できたとすると全体の効率は60~80%程度まで向上し十分競争できるようになります。

つまり、バイオマス発電事業で化石燃料と戦うには、いかに燃料を安く抑え、熱を使い切るかが重要になります。

このことから、バイオマス発電は多量の木質廃棄物を出し、熱を多く使う製紙会社などでいち早く導入されています。また、最近では地方の山林を利用した事業としても注目を集めています。

まとめ

- バイオマス発電はバイオマス燃料を用いて発電を行う事。

- バイオマス発電には蒸気タービン発電とガスタービン、エンジン発電がある。

- バイオマス発電で効率を上げるには熱を上手く使い切ることが重要。

バイオマス関連の技術は今後、日本でもますます導入が進められていくと思われます。ただ、いろいろと制約条件もあるので、どう無駄のないプラントを作りこんでいくかが重要になりそうです。

バイオマス燃料やバイオマス発電に関してもっと知りたいという方は次の2冊がおすすめです。

バイオマスに特化して詳しく解説してあるので2冊購入しておけばバイオマスに関して分からないことはなくなります。