ボイラーや焼却炉などで燃料を燃焼させるためには空気が必要です。

この空気を理論値に対し、何倍程度の割合で入れるかを表す指標に空気比というものがあります。今回は空気比とは何かについて解説したいと思います。

空気比とは

空気比は燃料を燃焼させるのに必要な理論空気量に対し、実際に供給する空気の割合のことで式で表すと次のようになります。

$$空気比=\frac{供給空気量}{理論空気量}$$

$$m=\frac{1}{21-O_2}×21$$

m:空気比、O2:排ガス中の酸素濃度[%]

理論上、空気比1で運転できればエネルギーの無駄がなく理想的ですが、実際には全ての空気が効率よく燃焼に使われることはないので理論値の量よりも過剰に供給されます。

供給した空気に含まれる酸素が全て燃焼に使われると排ガス中の酸素濃度は0%になるので空気比は1になるというイメージです。

適正な値に対し、空気比が大きくずれると次のような弊害があります。

- 空気が過剰:排ガスによる熱損失が増加してボイラー効率が低下し、排ガス量が増加。NOxやSOx発生の原因になる。炉内が有圧となる。

- 空気が不足:燃料の不完全燃焼により一酸化炭素(CO)や黒煙(すす)などが発生する。

環境汚染を防止するという観点から、黒煙を発生させると事業を継続できなくなる可能性があるため、ボイラー効率を多少下げてでも空気比は高めに設定するのが一般的です。

LPGやLNGなど気体燃料を使用した小型貫流ボイラーなどは空気比を1.1程度でも運転可能ですが、大型の石炭やバイオマス燃料などの固体燃料を燃焼させる場合には気体燃料と比較すると空気との混合が悪くなるため、1.3~1.5程度まで空気比を上げる必要があります。

多くの工場で最もエネルギーを使用するボイラーでの効率は工場のランニングコストに大きく影響するため、空気比の管理は非常に重要視されており、省エネ法でも数値基準が決められています。

空気と混合しやすい燃料であればあるほど空気比は小さくできるため、固体燃料>液体燃料>気体燃料の順に基準空気比は小さくなります。これは、気体燃料を使用することでボイラー効率が向上するといわれている理由の一つです。

-

【ボイラー】ボイラー効率って何?100%を超えるのはなぜ?

続きを見る

-

【燃料】ボイラの燃料には何がいいの?燃料の種類と特徴について

続きを見る

空気比の適正値は?

空気比の基準値は経済産業省の告示「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」にて判断基準が定められています。

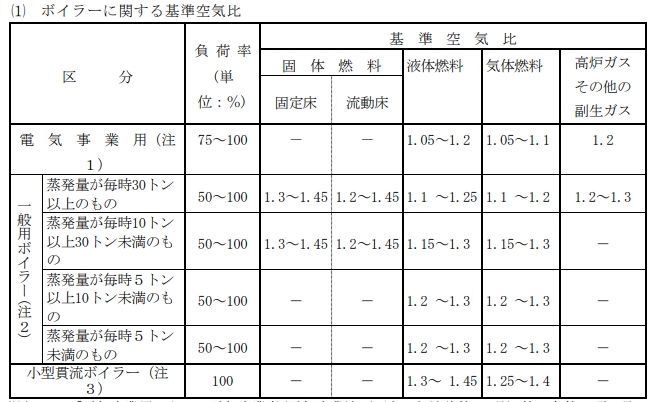

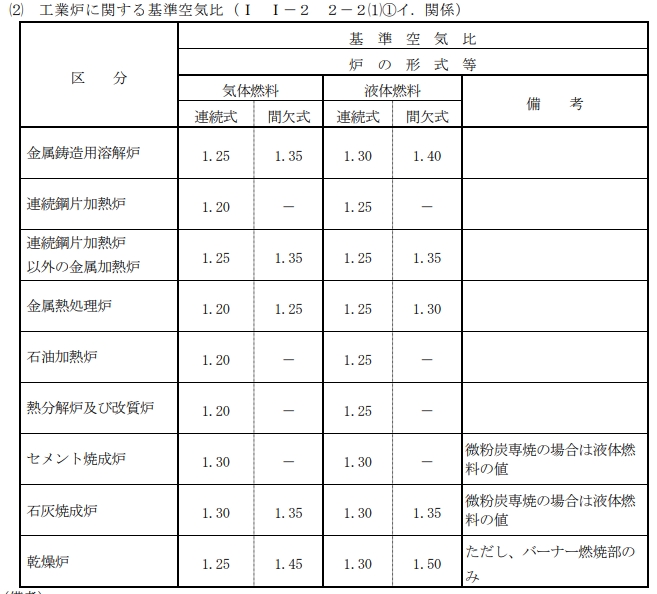

実際には、燃焼状態やメーカーの推奨値を確認しながら微調整を行いますが、目安としては下記の表を利用できます。蒸発量や燃料の種類によって目安となる空気比が異なることが分かります。

出展「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」

出展「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」

空気比の計算方法

実際の供給空気量から空気比は次の手順で計算することが出来ます。

- 燃料の燃焼式を立てて必要酸素量を計算する。

- 空気の酸素濃度から理論空気量を逆算する。

- 実際に供給している空気量を理論空気量で割る。

簡単のために今回は1molのメタンを完全燃焼させるとして、計算してみたいと思います。

燃料の燃焼式を立てて必要酸素量を計算する

まず、メタン(CH4:分子量44)の燃焼式は次のようになります。

$$CH_4+2O_2 → CO_2+2H_2O$$

つまり、メタン1molを完全燃焼させるためには酸素が2mol必要で、二酸化炭素が1mol、水が2mol発生するということが分かります。

標準状態でのメタン1molの体積は22.4Lなので、必要な酸素量は44.8NL(ノルマルリットル)になります。

※ 標準状態は温度0℃、大気圧1013hPa、相対湿度0%という基準状態で測定した値

-

【空気】Nm3(ノルマルリューベ)とは何か。m3(リューベ)との違い、使い分けは?

続きを見る

空気の酸素濃度から理論空気量を逆算する

次に、先ほど計算した酸素を供給するのにどの程度の空気が必要かを計算します。

地球の大気の組成は窒素78%、酸素21%、アルゴン0.93%、その他(二酸化炭素など)なので、酸素濃度を分子に取ると必要な空気量の算出が出来ます。

$$必要空気量=\frac{必要酸素量}{酸素濃度}$$

よって必要空気量の式は次のようになります。

$$\frac{44.8}{0.21}≒213[NL]$$

これにより、メタン1mol 22.4NLを完全燃焼させるためには理論上空気が213NL必要になるということが分かります。

NLを使用しているのは、気体は温度によって体積が変わるため、基準となる状態での体積で比較する必要があるからです。排ガスの計算で流速などを検討する際は注意しましょう。

-

【燃料】排ガス量の計算方法とは?

続きを見る

実際に供給している空気量を理論空気量で割る

ここで、仮に実際に通風機で供給している空気量が300NLだとすると、理論空気量で割ることにより空気比を計算できます。

$$空気比=\frac{300}{213}≒1.4$$

この条件では空気比は1.4になります。

実際にはこのような計算をいくつか行い、供給する燃料の組成から必要な理論空気量を算出するという流れになります。

つまり、燃やしたい燃料の成分組成が分かれば理論空気量が分かり、メーカーやユーザーの実績から設計基準となる空気比を決めていくということになります。

空気比の制御方法

供給する空気の量は主に次の2つの方法で制御します。

- ダンパーの開度調整

- 通風機のインバータ制御

通風機の動力をあまり必要としない小型のボイラーの場合は給気ダンパーの開度調整、大型のボイラーの場合は通風機の回転数を制御するインバータ制御などを利用する場合が多いです。

これは、インバータ制御を導入するコストと得られる省エネルギーによるメリットを考えたときに大型の方が費用対効果が大きいからです。

これらを制御して、排ガスの酸素濃度が一定値以下にならないように供給する空気量を調整し、設定した空気比になるように調整をします。

空気比が異常に上がり、ボイラー効率が著しく落ちた場合はセンサーや機器の故障などが考えられるので、ボイラーメーカにメンテナンスを依頼するなどの対策が必要です。

-

【自動制御】インバータ制御って何?メリットデメリットは?

続きを見る

まとめ

- 空気比は理論空気量に対してボイラー供給する空気の割合。

- 理論空気比は排ガスの酸素濃度や燃料の燃焼式から計算できる。

- 空気比の基準は省エネ法で定められている。

- 空気比が異常になった際には機器の故障などが考えられる。

空気比は日々のメンテナンスにおいて非常に重要な指標の一つです。是非、何を表す値なのかを理解し、適切な運転を心がけましょう。

その他ボイラーに関する記事はこちらになります。

-

【ボイラー】ボイラーとは何か、詳しく徹底解説します

続きを見る